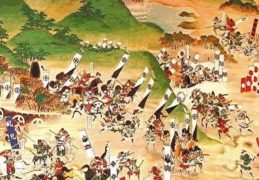

『戦国策』は、中国の戦国時代の遊説の士たちが各国を遊説しながら用いた策略や言説を国別に収録した書物です。この書物の時代は、周の安王から秦の始皇帝までの約250年間をカバーしており、具体的な著者は不明です。

前漢末期、劉向が天子の書庫で蔵書を整理する際、様々な竹簡の断片を発見しました。これらの内容は、戦国時代の遊説の士たちの策略や逸話を中心としており、劉向はこれらを国別、ほぼ年代順に編纂して『戦国策』と命名しました。この書物は後に33篇(章)にまとめられました。

後漢の時代、高誘がこの書に注釈を付けましたが、全体のうち8篇しか現存していません。北宋時代には、曽鞏が多数の異本を基に校訂を行い、現行の33篇のテキストを復元しました。一方、宋代の鮑彪も独自の校訂を行い、10巻本を作成しています。

日本においては、『戦国策』は9世紀後半に既に知られていました。特に江戸時代には広く読まれ、横田惟孝(乾山)による『戦国策正解』という校注本が定本として評価されました。

この書物の内容は、策略や権謀術策が主であり、実際の歴史的事実よりもその技巧や文章の優れた表現が評価されてきました。文章の美しさや巧妙さは、漢代の大史家、司馬遷の『史記』の原型とも評され、宋の文豪、蘇東坡など多くの評論家や文学者に絶賛されました。

なお、1973年に中国の長沙馬王堆の墓から出土した帛書には、『戦国策』の編纂よりも前の内容と思われる記述が含まれており、『戦国策』の原形としての価値があると考えられています。