《漢検2級のレベル》

高校卒業・大学・一般程度 ※常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語傾蓋知己【けいがいのちき】の意味と使い方や例文(語源由来・出典・類義語)

【四字熟語】 傾蓋知己 【読み方】 けいがいのちき 【意味】 以前からの親友のように、初めて出会った者同士がすぐに親しくなること。 【語源・由来】 「傾蓋」は、たまたま出会って立ち話をすること。また、ちょっと会っただけで...

《漢検2級のレベル》

高校卒業・大学・一般程度 ※常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 傾蓋知己 【読み方】 けいがいのちき 【意味】 以前からの親友のように、初めて出会った者同士がすぐに親しくなること。 【語源・由来】 「傾蓋」は、たまたま出会って立ち話をすること。また、ちょっと会っただけで...

漢検2級の四字熟語一覧

漢検2級の四字熟語一覧漢検2級に出題される四字熟語一覧を五十音順に並べました。 【レベル対象漢字数】 高校卒業・大学・一般程度(2136字) 【領域・内容】 典拠のある四字熟語を理解している(鶏口牛後、呉越同舟 など)。 典拠のある四字熟語一...

「ろ」で始まる四字熟語

「ろ」で始まる四字熟語【四字熟語】 六根清浄 【読み方】 ろっこんしょうじょう 【意味】 欲や迷いから脱け出て、心身が清らかになること。 【語源・由来】 「六根」は迷いのもととなる目・耳・鼻・舌・身・意の六つの器官のこと。「清浄」は煩悩や私欲...

「ろ」で始まる四字熟語

「ろ」で始まる四字熟語【四字熟語】 籠鳥恋雲 【読み方】 ろうちょうれんうん 【意味】 捕らえられているものが自由になることを望むこと。 【語源・由来】 かごに閉じ込められている鳥が、自由に大空を飛びまわっていた時の雲を恋しく思う意。 【典拠...

「れ」で始まる四字熟語

「れ」で始まる四字熟語【四字熟語】 冷土荒堆 【読み方】 れいどこうたい 【意味】 墓のこと。 【語源・由来】 「堆」はうずたかく土を盛ること。またそのもの。人もあまり訪れず冷ややかな土で盛り土も荒れているのでいう。 【典拠・出典】 『長生殿...

「れ」で始まる四字熟語

「れ」で始まる四字熟語【四字熟語】 冷嘲熱罵 【読み方】 れいちょうねつば 【意味】 冷ややかにあざけり熱心になじること。 【語源・由来】 上下二つずつで「あざけりなじる」意の「嘲」「罵」を分け配し、「冷」「熱」という形容の語を対でそれぞれに...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 抑揚頓挫 【読み方】 よくようとんざ 【意味】 勢いが途中でくじけること。 【語源・由来】 「抑揚」は声の上げ下げ。「頓挫」は急にくじけること。 【典拠・出典】 - 抑揚頓挫(よくようとんざ)の使い方 抑揚...

「り」で始まる四字熟語

「り」で始まる四字熟語【四字熟語】 離群索居 【読み方】 りぐんさっきょ 【意味】 同朋や友人、仲間と離れて一人でいること。 【語源・由来】 「群」はなかま・ともがら。「索」はさびしい、また、散る、離れる意。 【典拠・出典】 『礼記』「檀弓・...

「ら」で始まる四字熟語

「ら」で始まる四字熟語【四字熟語】 藍田生玉 【読み方】 らんでんしょうぎょく 【意味】 家柄のよい家から賢明な子弟のでるたとえ。 【語源・由来】 「藍田」は陝西省にある山の名で、美しい宝玉を産出することで有名。 【典拠・出典】 『三国志』「...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 沃野千里 【読み方】 よくやせんり 【意味】 土地のよく肥えた広々とした原。 【典拠・出典】 『史記』「留侯世家」 沃野千里(よくやせんり)の使い方 沃野千里(よくやせんり)の例文 ここは沃野千里だったので...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 揚眉吐気 【読み方】 ようびとき 【意味】 やるべき事を成し遂げて喜ぶさま。気がかりだったことが思い通りできて、それまで抑圧されていた気持ちが解放され、喜び楽しむさま。また憤怒するさまにもいう。 【語源・由...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 養生喪死 【読み方】 ようせいそうし 【意味】 生きているものを十分に養い、死んだものを手厚く弔う。孟子は人民にこのことを遺憾のないようにさせることが王道政治の始めであるとした。 【語源・由来】 「養生」は...

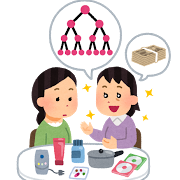

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 妖言惑衆 【読み方】 ようげんわくしゅう 【意味】 あやしげなことを言いふらして多くの人を惑わせること。 【語源・由来】 「妖言」は世の人を惑わすあやしい流言。 【典拠・出典】 『三国志』「魏志・刑罰志」 ...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 雄心勃勃 【読み方】 ゆうしんぼつぼつ 【意味】 雄々しい勇気がふつふつと湧いてくること。 【語源・由来】 「雄心」は雄々しい心、勇ましいたましい。「勃勃」は気力が盛んにおこるさま。 【典拠・出典】 - 【...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 右賢左戚 【読み方】 ゆうけんさせき 【意味】 親戚のものを低い地位(左)におき、賢者を高い地位(右)におくこと。漢代は右を尊ぶのに対し、左をいやしいものとした。 【語源・由来】 「戚」は親戚・一族・みうち...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 冶金踊躍 【読み方】 やきんようやく 【意味】 自分が置かれている立場に安んじることができないたとえ。 【語源・由来】 るつぼの中ではねあがって、外へ出ようとすること。 【典拠・出典】 『荘子』「大宗師」 ...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 冥頑不霊 【読み方】 めいがんふれい 【意味】 頑固で道理に暗く、頭の働きが鈍いこと。 【語源・由来】 「冥頑」はかたくなで道理がわからないこと。「霊」はすばやい、鋭敏なの意で、「不霊」は頭の回転が鈍いこと...

「はっきりしない」の四字熟語一覧

「はっきりしない」の四字熟語一覧【四字熟語】 無影無踪 【読み方】 むえいむそう 【意味】 行方のしれないこと。 【典拠・出典】 - 無影無踪(むえいむそう)の使い方 無影無踪(むえいむそう)の例文 国会での追及から逃げて、総理は急病のための入院と称し...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 名詮自性 【読み方】 みょうせんじしょう 【意味】 名はそのものの本質を表すということ。名称と実体とが相応ずること。 【語源・由来】 「詮」は備える意。「自性」は自らの性質の意。仏教の語。 【典拠・出典】 ...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 法華三昧 【読み方】 ほっけざんまい 【意味】 一心不乱に法華経を極めること。 【語源・由来】 「法華」は法華経のこと。「三昧」は一心不乱に物事を極めること。 【典拠・出典】 - 法華三昧(ほっけざんまい)...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蜂房水渦 【読み方】 ほうぼうすいか 【意味】 家屋が蜂の巣のように密集しているさま。 【語源・由来】 建物が蜂の巣の穴のように接して隣り合い、水の渦巻きのようにつながりめぐっていること。「蜂房」は蜂の巣。...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 貌合心離 【読み方】 ぼうごうしんり 【意味】 交際するのに表面だけで誠意のないたとえ。 【語源・由来】 「貌」は外に現れる形。表向きは合わせてはいるが、心は離れているという意。 【典拠・出典】 『素書』「...

「したたか」の四字熟語一覧

「したたか」の四字熟語一覧【四字熟語】 飽経風霜 【読み方】 ほうけいふうそう 【意味】 世の中の辛酸をなめ尽くし、世渡りもうまいが、したたかで悪賢いこと。 【語源・由来】 「飽経」は飽きるほど経験する意。「風霜」は厳しいもの、困難や苦労のたとえ...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 平沙万里 【読み方】 へいさばんり 【意味】 広大な砂漠のこと。 【語源・由来】 「沙」は「砂」に同じで、「平沙」は平らで広い砂原のこと。「万里」ははるかに遠いという意味。 【典拠・出典】 岑参「磧中作」 ...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 閉口頓首 【読み方】 へいこうとんしゅ 【意味】 どうしようもないほど困り切ったさま。また、やりこめられて返答につまること。 【語源・由来】 「閉口」は口を閉じてものを言わないさまで、困るということ。「頓首...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 閉月羞花 【読み方】 へいげつしゅうか 【意味】 美しい女性のこと。 【語源・由来】 「羞」ははじらうという意味。あまりの美しさに、月も羞じらい花も閉じてしまうという意味。 【典拠・出典】 楊果「采蓮女曲」...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉愁香怨 【読み方】 ふんしゅうこうえん 【意味】 美人がうらみ悲しむ姿の形容。 【語源・由来】 「粉」「香」は化粧した美しい顔のことで、「愁」「怨」はうれいうらむこと。 【典拠・出典】 丁鶴年「故宮人詩」...

「したたか」の四字熟語一覧

「したたか」の四字熟語一覧【四字熟語】 舞文弄法 【読み方】 ぶぶんろうほう 【意味】 法を都合のいいように解釈すること。法の条文を曲解して濫用すること。 【語源・由来】 「舞」「弄」ともに、もてあそぶ、思うように動かすこと。 【典拠・出典】 『...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 氷消瓦解 【読み方】 ひょうしょうがかい 【意味】 物事が次々と崩れてばらばらになること。また完全になくなってしまうこと。 【語源・由来】 「氷消」は氷がとけて消えること、「瓦解」は瓦が崩れるようにばらばら...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 百花斉放 【読み方】 ひゃっかせいほう 【意味】 学問や芸術が、自由にまた盛んに行われること。 【語源・由来】 「百花」は多くの花のこと。「放」は開くこと。「斉放」はいっせいに開くこと。いろいろな花がいっせ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 眉目清秀 【読み方】 びもくせいしゅう 【意味】 容貌がすがすがしく、ひいでているさま。 【語源・由来】 「眉目」はまゆと目。転じて容貌のこと。「清秀」は優れて、美しいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 眉間一尺 【読み方】 びかんいっしゃく 【意味】 賢人の相のたとえ。 【語源・由来】 両眉の間が広いこと。「眉間」は両方の眉の間。 【典拠・出典】 『呉越春秋』「王僚使公子光伝」 眉間一尺(びかんいっしゃく...

「ちょうどよい」の四字熟語一覧

「ちょうどよい」の四字熟語一覧【四字熟語】 氾愛兼利 【読み方】 はんあいけんり 【意味】 すべての人々をあまねく愛し、利益をともに広く分け合うこと。 【語源・由来】 「氾」は広くすみずみまでという意味。『荘子』で、兼愛・非攻を唱えた墨子について述べ...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 馬良白眉 【読み方】 ばりょうはくび 【意味】 多くの中でいちばんすぐれているもののこと。 【語源・由来】 「白眉」は白い眉のこと。中国三国時代、蜀の馬氏の五人兄弟は皆優秀な人物であったが、なかでも馬良はひ...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 抜本塞源 【読み方】 ばっぽんそくげん 【意味】 災いの原因を取り除くこと。 【語源・由来】 「本」は木の根。「源」が水源のこと。弊害をなくすために根本にさかのぼって処理することをいう。もと、根を抜き水源を...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 薄暮冥冥 【読み方】 はくぼめいめい 【意味】 夕暮れの薄暗いさま。 【語源・由来】 「薄暮」は夕暮れ。「薄」は迫る、近づくという意味。「冥冥」は暗いさま。 【典拠・出典】 范仲淹「岳陽楼記」 薄暮冥冥(は...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 白璧断獄 【読み方】 はくへきだんごく 【意味】 罪の疑わしいは許し、賞の疑わしい者には賞を与える判決。 【語源・由来】 まったく同じように見える白壁(白い玉)が見る方向を変えて見ると、一つはもう一つの倍の...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 白眉最良 【読み方】 はくびさいりょう 【意味】 多くの中で一番すぐれているもののこと。 【語源・由来】 「白眉」は白い眉のこと。 中国三国時代、蜀の馬氏の五人兄弟は皆優秀な人物であったが、なかでも馬良はひ...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 伯牙絶弦 【読み方】 はくがぜつげん 【意味】 心からの友人を失った悲しみ。 【語源・由来】 『呂氏春秋』「本味」より。「伯牙」は人の名前。「絶弦」は琴の弦を切ること。 中国春秋時代、琴の名手伯牙は友人の鐘...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 馬鹿果報 【読み方】 ばかかほう 【意味】 思いがけずに大きな幸運を得るたとえ。 【語源・由来】 愚かな者は他人から憎まれたりしないので、かえってしあわせになれるということ。愚かな者が偶然に大きな幸運を得る...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 廃仏毀釈 【読み方】 はいぶつきしゃく 【意味】 仏教を排斥すること。 【語源・由来】 「釈」は「毀釈」は釈迦(仏教)をそしるという意味。一八六七(明治元)年の神仏分離令の公布とともに、寺・仏像などの破壊運...

「すっきりする」の四字熟語一覧

「すっきりする」の四字熟語一覧【四字熟語】 杯酒解怨 【読み方】 はいしゅかいえん 【意味】 互いに酒を酌み交わし心からの会話を通して怨みやわだかまりを忘れる。 【語源・由来】 「杯酒」はさかずきに酌んだ酒。また酒を飲むこと。杯を酌み交わすこと。 【...

「じっくり考える」の四字熟語一覧

「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 熱願冷諦 【読み方】 ねつがんれいてい 【意味】 熱心に願うことと冷静に本質を見つめること。 【語源・由来】 「諦」は明らかによく見る。 【典拠・出典】 - 熱願冷諦(ねつがんれいてい)の使い方 熱願冷諦(...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 頓首再拝 【読み方】 とんしゅさいはい 【意味】 頭を下げてうやうやしく礼をすること。 【語源・由来】 「頓首」は頭を地面に打ちつけるおじぎ。「再拝」は再び拝むという意味。手紙の最後に書いて、相手への敬意を...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 吐哺捉髪 【読み方】 とほそくはつ 【意味】 すぐれた人材を求めるのに熱心なこと。 【語源・由来】 「吐哺」は口の中の食べ物を吐き出すこと。昔、中国の周公旦が来客があると、食事中のときには口の中の食べ物を吐...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 土木形骸 【読み方】 どぼくけいがい 【意味】 体を自然の土や石のようにする。人が飾らず自然のままでいることをいう。 【語源・由来】 「土木」は土と石と木などで自然物を象徴する語。「形骸」は人のからだ。 【...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 吐哺握髪 【読み方】 とほあくはつ 【意味】 すぐれた人材を求めるのに熱心なこと。 【語源・由来】 「吐哺」は、口の中の食べ物を吐き出すこと。「握髪」は、洗髪中に髪を握って洗うのを中断するという意味。昔、中...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 土豪劣紳 【読み方】 どごうれっしん 【意味】 官僚や軍とはかって農民を搾取する地方豪族や資産家のこと。 【語源・由来】 「土豪」は地方豪族。「劣紳」は卑劣な紳士という意味で、地主や資産家など上流階級をさげ...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 吐気揚眉 【読み方】 ときようび 【意味】 やるべき事を成し遂げて喜ぶさま。気がかりだったことが思い通りできて、それまで抑圧されていた気持ちが解放され、喜び楽しむさま。また憤怒するさまにもいう。 【語源・由...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 天造草昧 【読み方】 てんぞうそうまい 【意味】 天地の開けはじめ。 【語源・由来】 天地創造のはじめはすべてが未開で秩序が立たず雑然として暗いことからいう。「天造」は天が万物を想像すること。「草」ははじめ...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 天人冥合 【読み方】 てんじんめいごう 【意味】 天意と人意が暗にあう。人の言行が正しければ、おのずと天意にあうことをいう。 【語源・由来】 「冥」は暗に。おのずと。という意味。 【典拠・出典】 - 【類義...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 程孔傾蓋 【読み方】 ていこうけいがい 【意味】 親しく話をすること。 【語源・由来】 「程孔」は程子と孔子のこと。「傾蓋」は車のかさを傾けるという意味から、事を止めること。 【典拠・出典】 『孔子家語』「...

「つ」で始まる四字熟語

「つ」で始まる四字熟語【四字熟語】 九十九折 【読み方】 つづらおり 【意味】 くねくねと何度も折れ曲がっている。また、そのような坂道・山道をいう。 【語源・由来】 「つづら」は野生のつる草つづらふじのことで、「つづら折」はそのつるのように折...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈鬱頓挫 【読み方】 ちんうつとんざ 【意味】 詩文の風格が高く内容が深くて文章中の辞句の意味がすらすらと通らず、とどこおること。 【語源・由来】 「沈鬱」は気分が沈んで晴ればれとしないこと。出典ではこの話...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 頂門金椎 【読み方】 ちょうもんのきんつい 【意味】 人の急所をついた適切な戒め。 【語源・由来】 「頂門」は頭の上。「金椎」は金属のつち。 【典拠・出典】 『佩文韻府』「黄庭堅」 【類義語】 ・頂門一針(...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 張眉怒目 【読み方】 ちょうびどもく 【意味】 眉をつり上げて目をむく。仁王さまのような荒々しい形相をいう。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・横眉怒目(おうびどもく) 張眉怒目(ちょうびどもく)の使い方 ...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝成暮毀 【読み方】 ちょうせいぼき 【意味】 建物の造営が盛んなことのたとえ。 【語源・由来】 朝に完成して夕べには壊すという意味。「毀」はこぼつ、こわすという意味。 【典拠・出典】 『宋書』「少帝紀」 ...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長袖善舞 【読み方】 ちょうしゅうぜんぶ 【意味】 事前に周到な準備がしてあれば事は成功しやすいということ。条件が整い拠り所があれば何事も成功しやすいこと。 【語源・由来】 長い袖の衣をまとっている人のほう...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中秋玩月 【読み方】 ちゅうしゅうがんげつ 【意味】 仲秋の夜に雅な月見の宴会を催すこと。 【語源・由来】 「中秋」は仲秋に同じで陰暦八月の称。また狭義として八月十五日のこと。「玩月」は月をめでること。 【...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 戴盆望天 【読み方】 たいぼんぼうてん 【意味】 二つのことを一度に実現させるのは無理だということ。 【語源・由来】 「戴盆」は頭に盆をのせること。「望天」は天を仰ぎ見るという意味。頭に盆をのせたまま天を仰...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 体貌閑雅 【読み方】 たいぼうかんが 【意味】 姿かたちが落ち着いて上品なさま。 【語源・由来】 「体貌」は姿と顔だち、容貌。「閑雅」は物静かで上品な趣があること。また、そのさま。 【典拠・出典】 - 体貌...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 堆金積玉 【読み方】 たいきんせきぎょく 【意味】 非常に多くの富を集めること。貴金属や珠玉を積み上げるという意味。 【語源・由来】 「堆」「積」とも積み上げるという意味。もと「積金累玉」といったものが転じ...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 痩骨窮骸 【読み方】 そうこつきゅうがい 【意味】 やせて窮乏している身。老いぼれという意味。 【典拠・出典】 『長生殿』「弾詞」 痩骨窮骸(そうこつきゅうがい)の使い方 痩骨窮骸(そうこつきゅうがい)の例...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 戦戦慄慄 【読み方】 せんせんりつりつ 【意味】 恐れつつしむさま。またびくびくして、ふるえ恐れるさま。 【語源・由来】 「戦慄」は恐れおののく、びくびくする、という意味の語で、それを二つ重ねて語意を強めた...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 煎水作氷 【読み方】 せんすいさくひょう 【意味】 まったく不可能なこと。 【語源・由来】 「煎水」は水を煮つめること。水を煮つめて氷を作るという意味。 【典拠・出典】 『三国志』「魏志・高堂隆伝」 【類義...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 刹那主義 【読み方】 せつなしゅぎ 【意味】 人生はその場その場がよければそれでいいという考え。 【語源・由来】 「刹那」は仏教用語で、ごく短い時間、瞬間をいう。その瞬間、瞬間を満足できればよいとする主義を...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 舌端月旦 【読み方】 ぜったんげったん 【意味】 口先で人を評論すること。 【語源・由来】 「舌端」は口先。「月旦」は人物を批評すること。後漢の許劭が毎月のついたちに従兄の靖と郷里の人物の批評をした故事によ...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 赤手空拳 【読み方】 せきしゅくうけん 【意味】 なんの助けもかりずに独力で物事を行うこと。 【語源・由来】 手に何も武器を持たないという意味から転じた。「赤手」は素手。「空拳」は拳だけで武器をもたないこと...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 青藍氷水 【読み方】 せいらんひょうすい 【意味】 弟子が師よりもまさるたとえ。 【語源・由来】 「青はこれを藍より取りて藍よりも青し。氷は水之を為して水よりも寒(つめた)し」 の略。 【典拠・出典】 『荀...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 凄凄切切 【読み方】 せいせいせつせつ 【意味】 きわめてものさびしいこと。また、きわめてものすさまじいこと。 【語源・由来】 「凄切」はきわめてものさびしいさま。それを二語重ねて強調した四字句。 【典拠・...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神采英抜 【読み方】 しんさいえいばつ 【意味】 心も風采も人にぬきん出てすぐれていること。 【語源・由来】 「神采」は精神と風采のこと。 【典拠・出典】 『陳書』「江総伝」 神采英抜(しんさいえいばつ)の...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 衆酔独醒 【読み方】 しゅうすいどくせい 【意味】 周囲の人はみな道をはずれており、自分だけが正しいということ。 【語源・由来】 多くの人が酔っぱらっているが、自分独りだけ醒めているという意味から。 【典拠...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 羞月閉花 【読み方】 しゅうげつへいか 【意味】 美しい女性のこと。 【語源・由来】 「羞」は恥らうという意味。あまりの美しさに、月も羞じらい花も閉じてしまうという意味。 【典拠・出典】 楊果「采蓮女曲」 ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 羞花閉月 【読み方】 しゅうかへいげつ 【意味】 美人の容姿のすぐれてうるわしいこと。 【語源・由来】 あまりの美しさに花を恥じらわせ、月も恥じらい隠れる意から。 【典拠・出典】 楊果「采蓮女曲」 【類義語...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 七五三縄 【読み方】 しめなわ 【意味】 神前や神事の場所に張る縄。鳥居や神殿に飾ったり、神域を区別するために用いたりする。 【語源・由来】 縄の網目に七・五・三筋のわらをはさんで垂らすところから「七五三」...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 慈眉善目 【読み方】 じびぜんもく 【意味】 やさしくて、善良そうな顔つきのこと。 【語源・由来】 「慈眉」は慈愛に満ちた眉のこと。「善目」は正直ですなおそうな目の意味。 【典拠・出典】 - 慈眉善目(じび...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 歯牙余論 【読み方】 しがのよろん 【意味】 わずかな言葉。口はしからもれるわずかな言葉。また「歯牙の余論を惜しむこと無かれ」の略で、わずかな激励・賞賛の言葉を吐く労を惜しむなという意味。 【語源・由来】 ...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残忍酷薄 【読み方】 ざんにんこくはく 【意味】 思いやりがなくむごいこと。 【語源・由来】 「残忍」と「酷薄」はともに、ひどく不人情で思いやりの気持ちがないという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山河襟帯 【読み方】 さんがきんたい 【意味】 自然の要害の堅固なことのたとえ。 【語源・由来】 白居易の詩より。山が襟のようにとり囲み、河が帯のようにめぐって流れている地形であるという意味から。 【典拠・...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 沙中偶語 【読み方】 さちゅうのぐうご 【意味】 臣下がひそかに謀反の相談をすること。 【語源・由来】 「沙中」は砂の中、人気のない砂の上、「偶語」は向かい合って相談すること。漢の高祖劉邦が建国したとき、論...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左戚右賢 【読み方】 させきゆうけん 【意味】 親戚の者を低い地位(左)におき、賢者を高い地位(右)におくこと。 【語源・由来】 漢代は右を尊ぶのに対して、左をいやしいものとした。「戚」は親戚、一族、みうち...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 塞翁失馬 【読み方】 さいおうしつば 【意味】 人生の幸不幸は予測できないので、いたずらに一喜一憂すべきではないということ。「塞翁」は中国の北方の塞の近くに住んでいた老人。 【語源由来】 あるとき、塞翁の飼...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 金輪奈落 【読み方】 こんりんならく 【意味】 物事の極限のこと。また、どこまでも・絶対にということ。 【語源・由来】 「金輪」は仏教で大地の最下底のことをいい、風倫・水倫の上にあるとされる。「奈落」は地獄...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 克伐怨欲 【読み方】 こくばつえんよく 【意味】 勝ち気、自ら誇る、うらむ、むさぼるの四つの悪心のこと。 【語源・由来】 「克」はむやみに勝ちたがること。「伐」はみずから功を誇ること。「怨」はうらみ、「欲」...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 報怨以徳 【読み方】 ほうえんいとく 【意味】 自分に怨みをもつ人に愛情をもって接し、恩恵を与えること。 【典拠・出典】 『老子』「六三章」 報怨以徳(ほうえんいとく)の使い方 報怨以徳(ほうえんいとく)の...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 披星戴月 【読み方】 ひせいたいげつ 【意味】 朝早くから夜遅くまで一生懸命働くこと。 【語源・由来】 「披星」は星を披るという意味で早朝のこと、「戴月」は月を戴くという意味で夜遅いこと。朝は星の出ているう...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 紅葉良媒 【読み方】 こうようりょうばい 【意味】 紅葉が縁の仲人。 【語源・由来】 「良媒」は良い仲人のこと。中国の唐の時代、于祐が宮廷を流れる小川で詩の書かれた一葉の紅葉を見て拾った。彼もまた紅葉に詩を...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 黄霧四塞 【読み方】 こうむしそく 【意味】 黄色い霧が四方に満ち満ちる。天下が乱れる兆しのこと。 【典拠・出典】 『漢書』「成帝紀」 黄霧四塞(こうむしそく)の使い方 黄霧四塞(こうむしそく)の例文 総理...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 向天吐唾 【読み方】 こうてんとだ 【意味】 他人に害を加えようとして、逆に自分がその害を受けることになること。天に向かってつばを吐けば、そのつばは自分の顔に落ちてくるということ。「天に向かって唾を吐く」と...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 後生可畏 【読み方】 こうせいかい 【意味】 将来の大きな可能性を秘めているから侮ってはならず、むしろおそれ敬うべきであるということ。年少者は、大きな可能性を秘め、将来どんな力量をあらわすかわからないのでお...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 高歌放吟 【読み方】 こうかほうぎん 【意味】 あたりかまわず大きな声で詩歌などを歌うこと。 【語源・由来】 「高歌」は大きな声で歌うこと。「放吟」はあたりかまわず歌うこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 賢明愚昧 【読み方】 けんめいぐまい 【意味】 賢くて道理に明るいことと、愚かで道理に暗いこと。 【語源・由来】 「賢明」は賢く道理に明るいこと。「愚昧」は愚かで道理に暗いこと。 【典拠・出典】 - 賢明愚...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 懸頭刺股 【読み方】 けんとうしこ 【意味】 苦労して勉学にはげむことのたとえ。また、眠気をこらえて勉強することのたとえ。 【語源・由来】 「懸頭」は、中国漢の時代、孫敬が眠気をこらえるために、天井の梁から...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 堅塞固塁 【読み方】 けんさいこるい 【意味】 守りの堅いとりでのたとえ。 【語源・由来】 「堅」も「固」も、かたい、しっかりしているさま。「塞」も「塁」も、とりでのこと。「堅塞」を「けんそく」と読み誤らな...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 君子三畏 【読み方】 くんしのさんい 【意味】 天命・徳の高い人・聖人の言葉という君子がおそれ慎むべき三つのこと。 【語源・由来】 「君子」は人格者、「畏」は敬うこと。 【典拠・出典】 『論語』「季氏」 君...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 苦髪楽爪 【読み方】 くがみらくづめ 【意味】 苦労の多い時には、髪の毛がよく伸び、楽をしている時には、爪がよく伸びる、ということ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・苦爪楽髪(くづめらくがみ) ・苦髭楽爪...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 吟風弄月 【読み方】 ぎんぷうろうげつ 【意味】 自然の風物や景色を題材にして詩歌を作ること。 【典拠・出典】 『伊洛淵源録』 吟風弄月(ぎんぷうろうげつ)の使い方 吟風弄月(ぎんぷうろうげつ)の例文 健太...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 錦上添花 【読み方】 きんじょうてんか 【意味】 善美なものの上に、さらに善美なものを加えること。本来、美しい錦の上に、さらに美しい花を添える意。よいもの、美しいもの、めでたいことなどが重なることに用いる。...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 玉砕瓦全 【読み方】 ぎょくさいがぜん 【意味】 名誉を重んじて死ぬことと何をなすこともなく生きながらえること。また、立派な人は無為に生きながらえるよりは名誉を重んじて潔くすること。 【語源・由来】 「玉砕...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 挙案斉眉 【読み方】 きょあんせいび 【意味】 妻が夫を尊び尽くすことのたとえです。また、夫婦が互いに尊敬して礼儀を尽くすことです。「案」は食事などをのせる膳のこと。 【故事】 中国の後漢の梁鴻の妻である孟...

「も」で始まる四字熟語

「も」で始まる四字熟語【四字熟語】 盲亀浮木 【読み方】 もうきふぼく 【意味】 会うことが非常に難しいこと、めったにないことのたとえ。また、人として生まれることの困難さ、そしてその人が仏、または仏の教えに会うことの難しさのたとえ。 【語源・...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 金亀換酒 【読み方】 きんきかんしゅ 【意味】 この上なく酒を愛することのたとえ。また、大切な友人を心からもてなすことのたとえ。 【語源・由来】 中国唐の時代、賀知章は李白の才能を認めて、金亀を売って酒に換...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 池魚籠鳥 【読み方】 ちぎょろうちょう 【意味】 不自由な身の上、生活のこと。また、宮仕えのこと。 【語源・由来】 池の魚や籠かごの中の鳥が束縛されて不自由であることから。 「池魚」は池の中の魚。「籠鳥」は...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 鶏口牛後 【読み方】 けいこうぎゅうご 【意味】 大きな集団や組織の末端にいるより、小さくてもよいから長となって重んじられるほうがよいということ。「寧ろ鶏口と為るも、牛後と為る無かれ」の略。「鶏口」は鶏の口...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 羊質虎皮 【読み方】 ようしつこひ 【意味】 外見は立派だが、それに伴う実質がないたとえ。 【語源・由来】 羊に虎の皮を被せるという意味から。 【典拠・出典】 『揚子法言』「吾子」 【類義語】 ・虎皮羊質(...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 亀甲獣骨 【読み方】 きっこうじゅうこつ 【意味】 亀の甲羅とけものの骨。ともに中国古代に文字を刻みつけて占いに用いた。 【語源・由来】 「甲」は甲羅。古代中国の殷の時代に、甲骨文字を刻んで占いの記録をして...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大人虎変 【読み方】 たいじんこへん 【意味】 すぐれた賢者が、時の流れに合わせて、日に日に自己変革すること。または、すぐれた統治者の制度変革によって、古い制度が新しくてよりよい制度に改められること。変化や...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大賢虎変 【読み方】 たいけんこへん 【意味】 すぐれた賢者が時の推移に従って日ごとに新たに自己変革をとげること。また、人格者によって、古い制度が立派な新しい制度に改められること。 【語源・由来】 「虎変」...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 市虎三伝 【読み方】 しこさんでん 【意味】 事実でないことでも、多くの人がいうと、聞く者もいつかは信じるようになる。根拠のない嘘も、ついに信用されることのたとえ。 【典拠・出典】 『戦国策』「魏策・秦策」...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三人成虎 【読み方】 さんにんせいこ 【意味】 噓や噂が多くの人の話題になれば、みんながそれを信じてしまい、真実のようになってしまうということ。 【語源・由来】 「三人、虎を成す」と読み下す。 【典拠・出典...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 虎尾春氷 【読み方】 こびしゅんぴょう 【意味】 非常に危険なことのたとえ。または、危険なことをすることのたとえ。 【語源・由来】 「虎尾」は、虎のしっぽ。「春氷」は、春の時期に池や川・湖などに張った氷のこ...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 虎頭蛇尾 【読み方】 ことうだび 【意味】 最初は勢いがいいが、最後はふるわないことのたとえ。 【語源・由来】 「虎頭」は、虎の頭。「蛇尾」は、蛇のしっぽ。虎の頭は大きくて威圧感があるが、蛇のしっぽは細くて...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 虎穴虎子 【読み方】 こけつこし 【意味】 危険を冒さなければ功名は立てられないということ。「虎穴入らずんば虎子を得ず」を略した言葉。 【語源・由来】 「虎子」は虎が大切に子どもを育てるということから、大切...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 虎渓三笑 【読み方】 こけいさんしょう 【意味】 ある物事に熱中するあまり、他のことをすべて忘れてしまうことのたとえ。 【語源・由来】 「虎渓」は中国の江西省の廬山にあったとされる谷の名前。「三笑」は三人で...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 奇技淫巧 【読み方】 きぎいんこう 【意味】 快楽のみを求めた好ましくないもののたとえ。 【語源由来】 「淫」はあふれる意で、「淫巧」は非常にぜいたくな技巧のこと。 【典拠・出典】 『書経』「泰誓・下」 奇...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 玩人喪徳 【読み方】 がんじんそうとく 【意味】 人を軽く見てあなどると、自分の徳を失うことになるということ。「人を玩べば、徳を喪う」とも読む。 【語源・由来】 「玩人」は人をもてあそびあなどること。 【典...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 苛政猛虎 【読み方】 かせいもうこ 【意味】 民衆にとって過酷な政治は、人食い虎よりももっと恐ろしいということ。 【語源・由来】 あるとき、孔子が墓の前で泣いている婦人を見かけた。泣いている訳をたずねると、...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 犬牙相制 【読み方】 けんがそうせい 【意味】 国境が複雑に入り組んだ国同士が互いに牽制し合うこと。 【典拠・出典】 『史記』「孝文紀」 【類義語】 ・犬牙相錯(けんがそうさく) 犬牙相制(けんがそうせい)...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋天蓋地 【読み方】 がいてんがいち 【意味】 天をおおい、地をおおうこと。全ての世界に広く隅々まで行き渡ること。「天を蓋い地を蓋う」とも読む。 【典拠・出典】 - 蓋天蓋地(がいてんがいち)の使い方 蓋天...

「え」で始まる四字熟語

「え」で始まる四字熟語【四字熟語】 円頓止観 【読み方】 えんどんしかん 【意味】 人格を完成した究極の境地をいう。仏教で、すべての物事を欠けることなくそなえ雑念がなく、ただちに悟りに至る境地のこと。すべての存在が、そのまま真実の理法にかなう...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語【四字熟語】 一筆勾消 【読み方】 いっぴつこうしょう 【意味】 これまでのすべてを取り消すこと。筆で一気に消し去ってしまうこと。一気に物事や関係をやめてしまうこと。 【典拠・出典】 『五朝名臣言行録』「七」 【類義語】...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一行三昧の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 一行三昧 【読み方】 いちぎょうざんまい 【意味】 心を一つにして仏道修行に励むこと。 【語源・由来】 仏教語で「一行」は一事に熱中すること。「三昧」は仏道の修行に...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語妖怪変化の意味(類義語) 【四字熟語】 妖怪変化 【読み方】 ようかいへんげ 【意味】 人知を超えた不思議な現象を引き起こす化け物。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・魑魅魍魎(ちみもうりょう) 妖怪変化(ようかいへんげ...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語方底円蓋の意味(出典・類義語) 【四字熟語】 方底円蓋 【読み方】 ほうていえんがい 【意味】 物事が食い違って、お互いに合わないたとえ。四角い底の器に丸い蓋の意から。 【典拠・出典】 『顔氏家訓』「兄弟」 【類義語】 ...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧風流三昧の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 風流三昧 【読み方】 ふうりゅうざんまい 【意味】 自然に親しみ、詩歌や書画などの優雅な遊びにふけること。「風流」は上品で優雅な趣のあること。「三昧」は、あることに熱中し...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語眉目秀麗の意味(類義語) 【四字熟語】 眉目秀麗 【読み方】 びもくしゅうれい 【意味】 容貌がすぐれ、たいへん美しいさま。男性に用いる語。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・解語之花(かいごのはな) ・眉目清秀(びもく...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語半醒半睡の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 半醒半睡 【読み方】 はんせいはんすい 【意味】 半ばさめ、半ば眠っている状態。 【語源・由来】 「半醒」なかば醒めていること。なかば意識があること。 【典拠・出典】 -...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語抜山蓋世の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 抜山蓋世 【読み方】 ばつざんがいせい 【意味】 山を引き抜くほどの強大な力と、世を覆いつくすほどの気力があること。圧倒するほどの威勢がきわめて盛んなさま。 【語源...

「でたらめ」の四字熟語一覧

「でたらめ」の四字熟語一覧破綻百出の意味(語源由来) 【四字熟語】 破綻百出 【読み方】 はたんひゃくしゅつ 【意味】 言動が一貫せず、欠点やほころびが次から次へと現れること。 【語源・由来】 「破綻」は、破れほころびるように物事がうまくいかなく...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語拍手喝采の意味(語源由来) 【四字熟語】 拍手喝采 【読み方】 はくしゅかっさい 【意味】 手をたたきながら、大声でほめたたえること。 【語源・由来】 「喝采」は、声をあげてほめたたえること。 【典拠・出典】 - 拍手喝...

「ね」で始まる四字熟語

「ね」で始まる四字熟語念仏三昧の意味(類義語) 【四字熟語】 念仏三昧 【読み方】 ねんぶつざんまい 【意味】 心を静かにして、一心に仏を思い浮かべること。また、それによって得られる心の安らぎ。さらに、ひたすら念仏(南無阿弥陀仏)を唱え、それ...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語土崩瓦解の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 土崩瓦解 【読み方】 どほうがかい 【意味】 土が崩れ、瓦がばらばらに砕けるように、物事が根底から崩れて手の施しようのない状態になること。 【語源・由来】 「瓦解」...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語徒手空拳の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 徒手空拳 【読み方】 としゅうくうけん 【意味】 手に何も武器や道具を持っていないこと。転じて、物事を始めるとき地位や資金などが何もなく、身一つであること。 【語源・由来...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語悠悠自適の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 悠悠自適 【読み方】 ゆうゆうじてき 【意味】 世俗に煩わされず、のんびり気ままに暮らすこと。 【語源・由来】 「悠悠」はゆったりとして余裕のある様子。「...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語読書百遍の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 読書百遍 【読み方】 どくしょひゃっぺん 【意味】 難解な文章でもくり返し読めば、自然に意味がわかってくること。 【語源・由来】 「百遍(ひゃっぺん)」とは...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語断崖絶壁の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 断崖絶壁 【読み方】 だんがいぜっぺき 【意味】 切り立ったがけ。非常に危機的な状況のたとえとして用いられることもある。 【語源・由来】 「断崖」「絶壁」はともに非常に険...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語熟読玩味の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 熟読玩味 【読み方】 じゅくどくがんみ 【意味】 文章をじっくりと読んで、よく考えて味わうこと。 文章の意味や内容を深く味わうこと。 【語源・由来】 「熟読...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語荒唐無稽の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 荒唐無稽 【読み方】 こうとうむけい 【意味】 言うことに根拠がなく、現実性に乏しいこと。でたらめであること。 【語源・由来】 「荒唐」は中身がなく、でたら...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語傲岸不遜の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 傲岸不遜 【読み方】 ごうがんふそん 【意味】 おごり高ぶっていばるさま。思い上がって人に従わないさま。 【語源・由来】 「傲岸」はおごり高ぶって人にへり...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語堅忍不抜の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 堅忍不抜 【読み方】 けんにんふばつ 【意味】 何事にも動じないで、がまん強く耐え忍ぶこと。 【語源・由来】 「堅忍」はがまん強く、じっと耐え忍ぶこと。「不...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語斬新奇抜の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 斬新奇抜 【読み方】 ざんしんきばつ 【意味】 物事の着想が独自で、それまでに類をみないほど新しいさま。それまでにないほど新しく、思いもよらないほど変わっているさ...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 簡単明瞭 【読み方】 かんたんめいりょう 【意味】 単純で易しく、わかりやすいさま。わかりやすく、はっきりしているさま。 【語源・由来】 「簡単」はわかったり、したりするのに手間がかからないようす。また、こ...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 甘言蜜語 【読み方】 かんげんみつご 【意味】 甘いことばやうまい話。 相手に取り入ったり、相手の気を引いたりするための甘いことば。おべっか。 相手をついその気にさせてしまうような、うまい話についても用いる...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含哺鼓腹 【読み方】 がんぽこふく 【意味】 人々が豊かで、太平な世を楽しむたとえ。食べ物を口に含み、満腹になって腹つづみをうつ意から。「哺を含み腹を鼓す」と訓読する。 【語源・由来】 「哺」は口に...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 玩物喪志 【読み方】 がんぶつそうし 【意味】 無用なものに熱中して、本業がおろそかになること。「玩」はもてあそぶ、むさぼる意。「喪志」は志を失う意。遊びや趣味などに心を奪われ、これをもてあそんでばか...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋棺事定 【読み方】 がいかんじてい 【意味】 死んでからはじめてその人物の評価が定まるということ。また、生前の評価はあてになら ないということ。 【典拠・出典】 杜甫「君不見簡蘇徯」 【英語訳】 ・a p...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語錦衣玉食の意味(語源由来・出典・類義語・対義語) 【四字熟語】 錦衣玉食 【読み方】 きんいぎょくしょく 【意味】 錦の衣服、ぜいたくな食事。また富貴の身分、境遇をいう。 【語源・由来】 美しく高級な着物と宝石のように上...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 外巧内嫉 【読み方】 がいこうないしつ 【意味】 うわべはとりつくろっているが、内心ではねたんでいること。 【語源由来】 「外巧」は外面の修飾が巧みなことを意味し、「内嫉」は心の中でねたむ様を示します。 【...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語【四字熟語】 横眉怒目 【読み方】 おうびどもく 【意味】 怒っている表情。目くじらをたてること。 きびしい表情や怒気をみなぎらせ、険しい目付きで睨みつける様子。 【語源・由来】 「横眉」は眉を吊り上げることの意味で、「...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語【四字熟語】 怨敵退散 【読み方】 おんてきたいさん 【意味】 仏教のことばで、折伏(しゃくふく)の祈祷などで唱える語。「私が怨みを抱いている敵よ、退散するがよい」の意。 【語源・由来】 「怨敵」は怨みのある敵。「退散」...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語【四字熟語】 怨憎会苦 【読み方】 おんぞうえく 【意味】 怨み憎む者にも会わなければならない苦しみのこと。仏教で説く、人間界の八つの苦しみの一つ。 【語源・由来】 仏教でいう、八苦(八種の苦しみ)のひとつ。 【典拠・出...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語【四字熟語】 怨親平等 【読み方】 おんしんびょうどう 【意味】 仏教のことばで、敵を憎悪せず、味方をえこひいきすることもなく、両者を平等に見ようとする心のあり方のこと。 【語源・由来】 「怨親」は自分を害する者と、自分...

「う」で始まる四字熟語

「う」で始まる四字熟語【四字熟語】 鬱鬱勃勃 【読み方】 うつうつぼつぼつ 【意味】 生気に満ちて盛んになること 【語源・由来】 「鬱鬱」は草木が盛んに生い茂ることから、気が盛んになること。「勃勃」は物事の盛んに起こり立つさま。 【典拠・出典...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一旦緩急の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 一旦緩急 【読み方】 いったんかんきゅう 【意味】 ひとたび緊急の事態になった時。いざという場合。 【語源・由来】 「一旦」はある朝、ある日の意で、転じて、...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語衣錦還郷の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 衣錦還郷 【読み方】 いきんかんきょう 【意味】 立身出世、または成功して故郷に帰ること。故郷に錦(にしき)を飾ること。 錦を着て故郷に帰る意味から...

「あ」で始まる四字熟語

「あ」で始まる四字熟語哀毀骨立の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 哀毀骨立 【読み方】 あいきこつりつ 【意味】 悲しみの極み。親との死別にひどく悲しむこと。 【語源・由来】 「哀毀」は悲しみのためにやせほそること、「骨立...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語唯唯諾諾の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 唯唯諾諾 【読み方】 いいだくだく 【意味】 少しも逆らわずに他人の言いなりになること。 【語源・由来】 「唯」には「ただ」「ひたすら」という意味のほか、す...

「あ」で始まる四字熟語

「あ」で始まる四字熟語安寧秩序の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 安寧秩序 【読み方】 あんねいちつじょ 【意味】 社会、世の中が平穏で、秩序立っていること。物事が正しい順序におさまっていて、安らかなこと、乱れていないこと。 【...

「あ」で始まる四字熟語

「あ」で始まる四字熟語【四字熟語】 握髪吐哺 【読み方】 あくはつとほ 【意味】 立派な人材を求めるのに熱心なこと。 【語源・由来】 「握髪」は髪を洗っている途中で、髪を握って洗うのをやめること。「吐哺」は口中の食べ物を吐き出すこと。 昔、中...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語岡目八目の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 岡目八目 【読み方】 おかめはちもく 【意味】 当事者よりも第三者のほうが、情勢や損得などを正しく判断できること。 【語源・由来】 囲碁で「岡目」は人の碁をそばでみている...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一目瞭然の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 一目瞭然 【読み方】 いちもくりょうぜん 【意味】 ちょっと見ただけで、はっきりと明らかなこと。 【語源・由来】 「一目」はちょっとみること。「瞭然...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語呉越同舟の意味(故事・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 呉越同舟 【読み方】 ごえつどうしゅう 【意味】 敵同士が、同じ場所に居合わせたり。協力したりすること。 【典拠・出典】 『孫子』「九地」 【類義語】 ・楚越同...