【2023年最新】四字熟語人気ランキングTOP30(意味付き)

当サイトの四字熟語の中から、2022年1月1日〜2022年12月31日の1年間で、最も人気があった四字熟語TOP30をランキング形式でご紹介します。 当サイトの四字熟語を意味から確認した場合は、「逆引き検索一覧」をご確認...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文当サイトの四字熟語の中から、2022年1月1日〜2022年12月31日の1年間で、最も人気があった四字熟語TOP30をランキング形式でご紹介します。 当サイトの四字熟語を意味から確認した場合は、「逆引き検索一覧」をご確認...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文生徒会の主張や目標などを一言で表すスローガン。 今回の記事では、数ある四字熟語の中からサイト管理人が「生徒会のスローガンに相応しいと思う四字熟語TOP30」を選定しました。 生徒会のスローガンを決める際はぜひ参考にしてく...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文大学受験現代文で、最低限覚えておきたい必須四字熟語を五十音順に掲載しました。 高校生が絶対に覚えておくべき四字熟語を厳選しましたので、この記事で紹介している四字熟語は全て確実に覚えておきましょう! 大学受験現代文で、最低...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文SPI試験頻出の四字熟語を、意味付きで50音順に掲載しました。 就活や入社試験によく出る四字熟語を厳選して100個選んでいますので、ここに掲載している四字熟語は全て確実に覚えましょう。 当サイトの目次・逆引きは、「四字熟...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文悪戦苦闘【あくせんくとう】 非常に困難な中でも苦しみながら一生懸命努力し闘うこと。死に物狂いで苦しみながら困難を乗り越えること。 一触即発【いっしょくそくはつ】 非常に緊迫した状況にさらされていること。ちょっと触れただけ...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文四字熟語は私たちの毎日の生活にしっかりと根づいています。それは、四字熟語を使うことにより、表現がバシッと的確に決まるからです。 四字熟語は生き生きした表現を作る、だからこそ、中学の入学試験、そして高校、大学の入学試験にま...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文当サイトでは、5000以上の四字熟語を掲載しています。 その中から、サイト管理人が「教訓・知恵」を表す四字熟語として相応しいと感じたトップ30を、厳選してランキング形式にしました。 当サイト全体の逆引き検索については「逆...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文小学校4年生〜6年生までに習う漢字を使った四字熟語一覧です。 小学校1年生〜3年生までに習う漢字で書ける四字熟語は、「小学校低学年(1〜3年生)で習う漢字の四字熟語一覧」をご覧ください。 小学校で習うよく使う四字熟語は、...

四字熟語一覧の意味と使い方の例文

四字熟語一覧の意味と使い方の例文小学校1年生〜3年生までに習う漢字を使った四字熟語一覧です。 小学校4年生〜6年生までに習う漢字で書ける四字熟語は、「小学校高学年(4〜6年生)で習う漢字の四字熟語一覧」をご覧ください。 小学校で習うよく使う四字熟語は、...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 仁義道徳 【読み方】 じんぎどうとく 【意味】 人として守るべき正しい道。また、その道にかなう生き方をすること。 【典拠・出典】 - 仁義道徳(じんぎどうとく)の使い方 仁義道徳(じんぎどうとく)の例文 健...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左顧右視 【読み方】 さこうし 【意味】 むやみに左右を見渡すこと。ぐずぐずしているようすのたとえ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・右往左往(うおうさおう) ・右顧左眄(うこさべん) ・左顧右眄(さこう...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 従容自若 【読み方】 しょうようじじゃく 【意味】 ゆったりとして落ち着き払い、心の動じないようす。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・鷹揚自若(おうようじじゃく) ・神色自若(しんしょくじじゃく) ・湛然...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 獅子身中 【読み方】 しししんちゅう 【意味】 内部の者でありながら、害を及ぼす者のこと。また、恩を受けていながら裏切って害悪をなす者のこと。もとは、仏の弟子でありながら仏教に害をなす者をさす。獅子の体内に...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左顧右眄 【読み方】 さこうべん 【意味】 周りを気にして、なかなか決断を下さないこと。他人の様子をうかがって、決断をためらうこと。左を見たり右を見たりする意から。もとは、ゆったりと得意で余裕のある様子をい...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 殺伐激越 【読み方】 さつばつげきえつ 【意味】 楽音などが荒々しく激しいこと。 【典拠・出典】 - 殺伐激越(さつばつげきえつ)の使い方 殺伐激越(さつばつげきえつ)の例文 こんな殺伐激越に演奏するなんて...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 沙羅双樹 【読み方】 さらそうじゅ 【意味】 釈迦が八十歳で入滅したとき、臥床の四方にあった二本ずつの沙羅の木。釈迦の入滅を悲しんで、二本のうち一本ずつが枯れたともいい、入滅とともにそれらが白く枯れ変じたと...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 寺社仏閣 【読み方】 じしゃぶっかく 【意味】 てらとやしろ。寺院と神社。社寺。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・神社仏閣(じんじゃぶっかく) 寺社仏閣(じしゃぶっかく)の使い方 寺社仏閣(じしゃぶっかく...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 商売繁盛 【読み方】 しょうばいはんじょう 【意味】 商いがうまくゆき、大いに利益を得ること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・千客万来(せんきゃくばんらい) ・門前成市(もんぜんせいし) 商売繁盛(しょ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自信満満 【読み方】 じしんまんまん 【意味】 自信に満ちあふれたさま。 【典拠・出典】 - 自信満満(じしんまんまん)の使い方 自信満満(じしんまんまん)の例文 自信満満だった健太くんは、自分が負けるとは...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 社交辞令 【読み方】 しゃこうじれい 【意味】 社交上のあいさつ。また、相手をただ喜ばせるためだけの、うわべのあいさつ。リップサービス。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・外交辞令(がいこうじれい) ・虚礼...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 常備不懈 【読み方】 じょうびふかい 【意味】 常日頃から怠らず備えておくこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・有備無患(ゆうびむかん) 常備不懈(じょうびふかい)の使い方 常備不懈(じょうびふかい)の...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 焦眉之急 【読み方】 しょうびのきゅう 【意味】 危険や急用が切迫している事態のこと、またその度合いを強調していう。眉が焦げるほど火の勢いが迫ってきて危険であるという意味。緊急事態。 【語源・由来】 「焦眉...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 攘臂疾言 【読み方】 じょうひしつげん 【意味】 うでまくりをして、はやくちに話すこと。得意げな様子。 【典拠・出典】 『呂氏春秋』「驕恣」 攘臂疾言(じょうひしつげん)の使い方 攘臂疾言(じょうひしつげん...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 笑比河清 【読み方】 しょうひかせい 【意味】 厳しい性格で、笑顔をほとんど見せないこと。 【語源・由来】 古代中国の北宋の裁判官包拯は、ほとんど笑うことがなかった。これを人々が、今までに澄んで清くなったこ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 賞罰之柄 【読み方】 しょうばつのへい 【意味】 賞罰を行う権力のこと。 【典拠・出典】 『呂氏春秋』「義賞」 賞罰之柄(しょうばつのへい)の使い方 賞罰之柄(しょうばつのへい)の例文 彼は賞罰之柄を持って...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 松柏之寿 【読み方】 しょうはくのじゅ 【意味】 長生き。長寿を祝うことば。また、節度を守って変わらないこともいう。松や柏の木が、いつも緑の葉を保ち、樹齢が長いことから。 【語源・由来】 「松柏と亀鶴と、其...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 躡足附耳 【読み方】 じょうそくふじ 【意味】 注意するときに、相手を傷つけないような配慮が大切であるということ。 【典拠・出典】 『史記』「淮陰侯伝」 躡足附耳(じょうそくふじ)の使い方 躡足附耳(じょう...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 消息盈虚 【読み方】 しょうそくえいきょ 【意味】 移ろい行く時間の流れ。生と死や盛衰が繰り返されて変化し続けていくこと。時の移り変わり。 【典拠・出典】 『易経』「剥」 消息盈虚(しょうそくえいきょ)の使...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 小人之勇 【読み方】 しょうじんのゆう 【意味】 思慮の浅い人の、ただ血気にはやる勇気。 【典拠・出典】 『荀子』「栄辱」 【類義語】 ・匹夫之勇(ひっぷのゆう) 小人之勇(しょうじんのゆう)の使い方 小人...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 瀟湘八景 【読み方】 しょうしょうはっけい 【意味】 瀟湘地方の八つの景勝。山市晴嵐・漁村夕照・遠浦帰帆・瀟湘夜雨・煙寺晩鐘・洞庭秋月・平沙落雁・江天暮雪をいう。北宋の宋迪 (そうてき) がこれを描き、画題...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 清浄寂滅 【読み方】 しょうじょうじゃくめつ 【意味】 道家の教えと仏家の教え。 【典拠・出典】 韓愈「原人」 清浄寂滅(しょうじょうじゃくめつ)の使い方 清浄寂滅(しょうじょうじゃくめつ)の例文 断捨離を...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 牀上施牀 【読み方】 しょうじょうししょう 【意味】 無意味な重複、新味のないこと、独創性のないことのたとえ。 【語源・由来】 床の上に床を張るという意味から。 【典拠・出典】 『顔氏家訓』「序致」 【類義...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万物流転 【読み方】 ばんぶつるてん 【意味】 この世にあるあらゆるものは、絶え間なく変化してやまないということ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・生生流転(せいせいるてん) 万物流転(ばんぶつるてん)の...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 蕉風俳諧 【読み方】 しょうふうはいかい 【意味】 松尾芭蕉とその一派の俳風。言葉の面白みより、言外の余情を重んじ、さび・しおりなどの新しい意意識に基づく作風を起こし、俳諧を芸術的に大成した。 【典拠・出典...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 昭穆倫序 【読み方】 しょうぼくりんじょ 【意味】 先祖の霊を祀っている宗廟の順番に決まりがあるということ。 【語源・由来】 「昭穆」は、中国の宗廟 (そうびょう) での霊位の席次。太祖を中央とし、向かって...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 畳牀架屋 【読み方】 じょうしょうかおく 【意味】 重複して、無駄なことをすること。床の上に床を張り、屋根の上にさらに屋根を作るという意味。また、真似ばかりしていることもいう。 【語源・由来】 「畳」は、重...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 剛毅直諒 【読み方】 ごうきちょくりょう 【意味】 意志が強く、正直で誠実なこと。また、そのさま。 【典拠・出典】 - 剛毅直諒(ごうきちょくりょう)の使い方 剛毅直諒(ごうきちょくりょう)の例文 親方は剛...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三顧之礼 【読み方】 さんこのれい 【意味】 真心から礼儀を尽くして、すぐれた人材を招くこと。また、目上の人が、ある人物を信任して手厚く迎えること。 【語源・由来】 諸葛亮「前出師表」より。中国三国時代、蜀...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残念至極 【読み方】 ざんねんしごく 【意味】 非常に悔しくてたまらないこと。とても心残りであること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残念無念(ざんねんむねん) 残念至極(ざんねんしごく)の使い方 残念...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 砂上楼閣 【読み方】 さじょうのろうかく 【意味】 基本がしっかりしていないために、物事が長続きしないこと。また、実現不可能なこと。一見、すばらしく思えることでも、実は、あまり確かなことではないということ。...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山川万里 【読み方】 さんせんばんり 【意味】 山川を越えて遠くへだたっていること。 【典拠・出典】 - 山川万里(さんせんばんり)の使い方 山川万里(さんせんばんり)の例文 山川万里の距離にいる高名なピア...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 国家存亡 【読み方】 こっかそんぼう 【意味】 国が滅びるか否か。また、国が滅亡するのを救い、存続させることができるかどうか。 【語源・由来】 「国家」は、国。「存亡」は、存続することと滅亡すること。また、...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 黒白分明 【読み方】 こくびゃくぶんめい 【意味】 物事の是非や善悪などの区別がはっきりしているさま。 【語源・由来】 「黒白」は、黒と白で、物事の是非や善悪などのたとえ。「分明」は、はっきりしていること。...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 攻城略地 【読み方】 こうじょうりゃくち 【意味】 城を攻め、敵の土地を侵略すること。 【語源・由来】 「攻城」は、城塞を攻めること。「略地」は、敵の土地を攻めとること。 【典拠・出典】 - 攻城略地(こう...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 膠漆之心 【読み方】 こうしつのこころ 【意味】 固い絆で結ばれている友情をたとえた語。 【語源・由来】 「膠漆」は、にわかとうるし。転じて、きわめて親密で離れにくいこと。 【典拠・出典】 - 膠漆之心(こ...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 豪快奔放 【読み方】 ごうかいほんぽう 【意味】 小事にこだわらず、元気盛んに堂々と思うままに振る舞うようす。 【語源・由来】 「豪快」は、元気盛んで小事にこだわらないようす。堂々として力強く、見ていて気持...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 月下美人 【読み方】 げっかびじん 【意味】 サボテン科の多年草。クジャクサボテンの仲間で、茎は平たく、葉状。夏の夜、白色で香りのある大花を開き、数時間でしぼむ。メキシコの原産。 【典拠・出典】 - 月下美...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 元気溌剌 【読み方】 げんきはつらつ 【意味】 体に活力がみなぎって生き生きとしているようす。 【語源・由来】 「元気」は、心身の活動の根本の気力。また、その気力の盛んなこと。「溌溂」は、魚が勢いよく跳びは...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 懸軍万里 【読み方】 けんぐんばんり 【意味】 軍隊が根拠地や本体を遠く離れて、遠地に軍兵を進めること。また、後方の連絡のないままに奥深く入り込むこと。 【語源・由来】 「懸軍」は、根拠地や本体を離れて、遠...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 言々句々 【読み方】 げんげんくく 【意味】 一語一語。そこで語られるすべての言葉。 【典拠・出典】 - 言々句々(げんげんくく)の使い方 言々句々(げんげんくく)の例文 ともこちゃんが真心を込めた言々句々...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 継体之君 【読み方】 けいたいのきみ 【意味】 君主の位を継ぐ正統の君。皇太子。よつぎ。 【語源・由来】 「継体」は、君主の位を受けつぐこと。あとつぎ。よつぎ。 【典拠・出典】 - 継体之君(けいたいのきみ...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 空谷足音 【読み方】 くうこくのそくおん 【意味】 人気のないさびしい谷間に響く足音。転じて、孤独なときに思いがけなく人が訪れたり便りが届いたりする喜び。 【語源・由来】 「空谷」は、人気のないさびしい谷。...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 桑原桑原 【読み方】 くわばらくわばら 【意味】 雷鳴の時、落雷を避ける呪文として用いる語。また、一般に忌まわしいことを避けるためにも言う。 【語源・由来】 雷神があやまって農家の井戸に落ちた時、農夫は蓋を...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 金襴緞子 【読み方】 きんらんどんす 【意味】 金襴や緞子。また、高価な織物。 【語源由来】 「金襴」は、織物の名。錦の類で、繻子の地に平金糸を織り、絹糸で模様を表したもの。「襴」は、着物の一種。「緞子」は...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 機知縦横 【読み方】 きちじゅうおう 【意味】 その場に応じて働く才知を、思いのままに発揮すること。 【語源由来】 「機知」は、その場に応じて素早く働く才知。「縦横」は、自由自在にふるまうこと。 【典拠・出...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 冠婚葬祭 【読み方】 かんこんそうさい 【意味】 慣習的に定まった慶弔の儀式の総称。 【語源由来】 「冠」は元服・成人式、「婚」は婚礼、「葬」は葬儀、「祭」は祖先の祭礼。 【典拠・出典】 『礼記』礼運 冠婚...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 過剰防衛 【読み方】 かじょうぼうえい 【意味】 自分の身を守るために、正当として許される一定の限度を超えて反撃すること。 【語源由来】 「過剰」は必要以上に多くあること。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 回光返照 【読み方】 かいこうへんしょう 【意味】 自己を振り返り、反省して修行すること。死に際に息を吹き返すこと。 【語源由来】 「返照」は、光の照りかえすこと。夕日の輝き。夕照。ゆうひ。(仏教で)内省す...

「か」で始まる四字熟語

「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 懐才不遇 【読み方】 かいさいふぐう 【意味】 才能がありながら、世に認められないこと。運がわるく、地位や境遇に恵まれないこと。 【語源由来】 「不遇」は、時に遇わないこと。運がわるく才能にふさわしい地位や...

「お」で始まる四字熟語

「お」で始まる四字熟語【四字熟語】 椀飯振舞 【読み方】 おうばんぶるまい 【意味】 1《2が原義。「大盤 (おおばん) 振る舞い」と当てて書くこともある》盛んなもてなし。また、金品などを気前よく人に施すこと。 2椀飯の儀礼の影響を受けた江戸...

「う」で始まる四字熟語

「う」で始まる四字熟語【四字熟語】 鵜目鷹目 【読み方】 うのめたかのめ 【意味】 鵜や鷹が獲物を求めるように、熱心にものを探し出そうとするさま。また、その目つき。 【典拠・出典】 - 鵜目鷹目(うのめたかのめ)の使い方 鵜目鷹目(うのめたか...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語【四字熟語】 一夫多妻 【読み方】 いっぷたさい 【意味】 一人の夫が同時に複数の妻をもつこと。また、そのような婚姻形態。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ・一夫一婦(いっぷいっぷ) 一夫多妻(いっぷたさい)の使い方 一...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語【四字熟語】 一顰一笑 【読み方】 いっぴんいっしょう 【意味】 顔に表れるわずかな表情。また、わずかな表情の変化。ちょっと顔をしかめたり、ちょっと笑ったりする意から。 【語源・由来】 「明主は一嚬一笑を愛む」(賢明な君...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一草一木の意味(類義語) 【四字熟語】 一草一木 【読み方】 いっそういちぼく 【意味】 1本の木、1本の草。また、きわめてわずかなもののたとえ。一木一草。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一木一草(いちぼくいっそう)...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一句一語の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 一句一語 【読み方】 いっくいちご 【意味】 ことばの一つ一つまで全て。 【語源・由来】 「一語」は、一つの語。「一句」は、一つの句。「一」は強調のために用いられたもの。...

「い」で始まる四字熟語

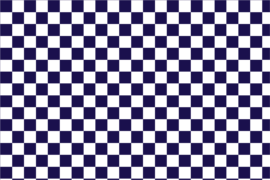

「い」で始まる四字熟語市松模様の意味 【四字熟語】 市松模様 【読み方】 いちまつもよう 【意味】 碁盤目状の格子の目を色違いに並べた模様。江戸中期、歌舞伎俳優佐野川市松がこの模様の袴 (はかま) を用いたことに始まるという。石畳 (いしだた...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一念発心の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 一念発心 【読み方】 いちねんほっしん 【意味】 仏教で、深く思いつめて仏門に入ること。 【語源・由来】 「一念」は、深く思いつめること。「発心」は、仏門に入ること。 【...

「い」で始まる四字熟語

「い」で始まる四字熟語一汁一菜の意味(類義語) 【四字熟語】 一汁一菜 【読み方】 いちじゅういっさい 【意味】 汁一品、おかず一品だけの食事。粗末で質素な食事。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・粗衣粗食(そいそしょく) ・節衣縮食(せつい...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 妖異幻怪 【読み方】 よういげんかい 【意味】 この世のものとは思われないあやしいものや、尋常の能力では計り知れない不思議なこと。 【語源・由来】 「妖異」「怪異」ともに、あやしく不思議なこと。 【典拠・出...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 用意万端 【読み方】 よういばんたん 【意味】 準備の全て。 【語源・由来】 「用意」は、準備。支度。「万端」は、何もかも。全て。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・用意周到(よういしゅうとう) ・用心堅固...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 容顔美麗 【読み方】 ようがんびれい 【意味】 顔かたちが美しいこと。 【語源・由来】 「容顔」は、顔かたち。「美麗」は、美しくつややかであること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・紅顔華憐(こうがんかれ...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 用心堅固 【読み方】 ようじんけんご 【意味】 心配りがしっかりとしていること。きわめて注意深いこと。 【語源・由来】 「用心」は、心を配って気を付けること。警戒すること。「堅固」は、かたいこと。心がしっか...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 陽動作戦 【読み方】 ようどうさくせん 【意味】 味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。 【典拠・出典】 - 陽動作戦(ようどうさくせん)の...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 容貌端正 【読み方】 ようぼうたんせい 【意味】 顔かたちが整っていて、きちんとしていること。 【語源・由来】 「容貌」は、顔かたち。姿。「端正」は、整っていて、きちんとしていること。 【典拠・出典】 - ...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 欲念邪意 【読み方】 よくねんじゃい 【意味】 むやみに物を欲しがったり、不正をはたらこうとしたりする心。 【語源・由来】 「欲念」は、ものを欲しがる心。「邪意」は、正しくない心。邪念。 【典拠・出典】 -...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 欲求不満 【読み方】 よっきゅうふまん 【意味】 欲求が何らかの障害によって阻止され、満足されない状態にあること。その緊張によって攻撃的になりやすい。要求阻止。フラストレーション。 【典拠・出典】 - 欲求...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 有為多望 【読み方】 ゆういたぼう 【意味】 才能があり、将来の可能性にさまざまな希望が持てること。 【語源・由来】 「有為」は、才能があること。役に立つこと。「多望」は、多くの希望が持てること。 【典拠・...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 雄気堂堂 【読み方】 ゆうきどうどう 【意味】 雄々しく立派で、誇らしげであること。落ち着いて、びくともしないようす。 【典拠・出典】 岳飛「題青泥市寺壁」 【類義語】 ・勇気凜凜(ゆうきりんりん) ・雄心...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 有脚書厨 【読み方】 ゆうきゃくしょちゅう 【意味】 脚のある本棚という意味から、博学多識の人。 【語源・由来】 「書厨」は、書物を入れるはこ。本棚。 【典拠・出典】 - 有脚書厨(ゆうきゃくしょちゅう)の...

「でたらめ」の四字熟語一覧

「でたらめ」の四字熟語一覧【四字熟語】 妄言綺語 【読み方】 もうげんきご 【意味】 仏教で、でたらめのことを言って、嘘をつくこと。また、そのことば。 【語源・由来】 両舌・悪口・妄言・綺語・讒賊し闘乱す。善人を憎嫉し賢明を敗壊す。 【典拠・出典...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 雄健蒼勁 【読み方】 ゆうけんそうけい 【意味】 勢いが盛んで力強いこと。詩文書画などにおいて、そのできばえがすぐれていて、力強いこと。 【語源・由来】 「雄健」は、詩文書画などのすぐれて力強いこと。「蒼勁...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 有口無行 【読み方】 ゆうこうむこう 【意味】 口先からの出まかせばかりで、実行が伴わないこと。 【語源・由来】 「有口」は口ばかりが達者なこと。やかましいこと。「無行」は実行がないこと。 【典拠・出典】 ...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 幽寂閑雅 【読み方】 ゆうじゃくかんが 【意味】 もの静かで風雅な趣のあること。 【語源・由来】 「幽寂」は、ひっそりとしていて静かなこと。「閑雅」は、静かでみやびやかな趣のあること。「閑」は、静か。 【典...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 有終完美 【読み方】 ゆうしゅうかんび 【意味】 何事も終わりが大事であること。最後まで立派にやり遂げること。 【語源・由来】 「有終」は、終わりを全うすること。「完美」は、完全で美しいこと。完全に充実する...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 幽趣佳境 【読み方】 ゆうしゅかきょう 【意味】 奥ゆかしい趣や味わい深い境地。 【語源・由来】 「幽趣」は、奥ゆかしい趣。「佳境」は、面白さのすぐれたところ。興味深いところ。味わい深い境地。 【典拠・出典...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 勇壮活発 【読み方】 ゆうそうかっぱつ 【意味】 勇ましく元気さかんなこと。 【語源・由来】 「勇壮」は、勇ましく元気さかんなこと。「活発」は、生き生きとして元気のよいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 遊惰放逸 【読み方】 ゆうだほういつ 【意味】 勝手気ままにあそび怠けるようす。 【語源・由来】 「遊惰」は、あそび怠けること。「放逸」は、勝手気ままなこと。「逸」は、ここでは、ほしいまま。 【典拠・出典】...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 遊惰放蕩 【読み方】 ゆうだほうとう 【意味】 あそび怠け、酒色などにふけって品行がおさまらないこと。 【語源・由来】 「遊惰」は、あそび怠けること。「放蕩」は、酒色などにふけって品行がおさまらないこと。 ...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 優美高妙 【読み方】 ゆうびこうみょう 【意味】 みやびやかで美しく、高く優れていること。 【語源・由来】 「優美」は、みやびやかで美しいこと。「高妙」は、高く優れていること。 【典拠・出典】 - 優美高妙...

「のんき」の四字熟語一覧

「のんき」の四字熟語一覧【四字熟語】 悠悠閑適 【読み方】 ゆうゆうかんてき 【意味】 ゆったりとして、心静かに楽しく過ごすこと。 【語源・由来】 「悠悠」は、ゆったりとしたようす。また、ひまなようす。「閑適」は、心静かに楽しく過ごすこと。「閑...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 愉快適悦 【読み方】 ゆかいてきえつ 【意味】 楽しくうれしいこと。 【語源・由来】 「愉快」は、楽しく快いさま。「適悦」は、満足して喜ぶこと。 【典拠・出典】 - 愉快適悦(ゆかいてきえつ)の使い方 愉快...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 愉快活発 【読み方】 ゆかいかっぱつ 【意味】 楽しく生き生きとして、心地のよいこと。気分がよく、元気のあること。 【語源・由来】 「愉快」は、楽しく快いさま。「活発」は、生き生きとして、元気や勢いのよいこ...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 有形無形 【読み方】 ゆうけいむけい 【意味】 形あるものと、形がないもの。目に見えるものと見えないものの両方。 【語源・由来】 「有形無形の(援助、恩恵)」などという表現で用いられる。 【典拠・出典】 -...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 薬籠中物 【読み方】 やくろうちゅうのもの 【意味】 いつも薬箱に入っていて、いつでも使える常備薬という意から、必要に応じて使うことのできる、身につけた知識や技術のこと。また、手なずけてあって、自分の言うこ...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 夜深人静 【読み方】 やしんじんせい 【意味】 夜が更けて、人が寝静まりひっそりしている様子。丑三つどきの静かさ。 【典拠・出典】 - 夜深人静(やしんじんせい)の使い方 夜深人静(やしんじんせい)の例文 ...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 野蛮草昧 【読み方】 やばんそうまい 【意味】 文化が遅れ、世の秩序が乱れていること。 【語源・由来】 「野蛮」は、人知が開けず、文化の遅れていること。「草昧」は、世の秩序が乱れたままで、天下の定まらないと...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 野卑滑稽 【読み方】 やひこっけい 【意味】 下品でいやしく、常識をはずれていてばかばかしい感じがすること。 【語源・由来】 「野卑」は、粗野で下品なこと。いやしいこと。「滑稽」は、常識をはずれていて、ばか...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 野無遺賢 【読み方】 やむいけん 【意味】 すぐれた人物はすべて官について民間に残っていない。人材が集まって正しい政治が行われていることをいう。 【語源・由来】 「野」は民間の意。 【典拠・出典】 「書経」...

「も」で始まる四字熟語

「も」で始まる四字熟語【四字熟語】 文字寸半 【読み方】 もじきなか 【意味】 少しばかりの金。また、わずかなもの。一文半銭。 【語源・由来】 「文字」は一文銭の表に書かれた字。「きなか」は一文銭の直径1寸の半分の意。 【典拠・出典】 - 文...

「でたらめ」の四字熟語一覧

「でたらめ」の四字熟語一覧【四字熟語】 妄誕無稽 【読み方】 もうたんむけい 【意味】 根拠がなく、でたらめなこと。うそ偽り。 【語源・由来】 「妄誕」は、うそ。偽り。「無稽」は、よりどころがないこと。でたらめ。「稽」は、ここでは、考え。 【典拠...

「も」で始まる四字熟語

「も」で始まる四字熟語【四字熟語】 網目不疎 【読み方】 もうもくふそ 【意味】 法令が細かく定められ、抜けたところがないこと。 【語源・由来】 「網目」は、ここでは法の網の目のこと。「疎」はあらいこと。まばら。 【典拠・出典】 『世説新語』...

「じっくり考える」の四字熟語一覧

「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 黙思口吟 【読み方】 もくしこうぎん 【意味】 黙って考え込んで、小声で口ずさむこと。 【語源・由来】 「黙思」は、黙って考え込むこと。「口吟」は、口ずさむこと。「吟」は、口ずさむ。 【典拠・出典】 - 黙...

「ひそか」の四字熟語一覧

「ひそか」の四字熟語一覧【四字熟語】 黙契秘旨 【読み方】 もくけいひし 【意味】 ことばを交わすことなく、秘密にしたままで、互いに了解しあっている考え。 【語源・由来】 「黙契」は、話さなくても意志が通じ合うこと。言わず語らずのうちに互いに了...

「こだわらない」の四字熟語一覧

「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 明快闊達 【読み方】 めいかいかったつ 【意味】 明るくさっぱりとしていて心が広く、小さいことにこだわらないこと。 【語源・由来】 「明快」は、明るくて気持ちのよいこと。また、文章・思想・議論などが、はっき...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 名君賢相 【読み方】 めいくんけんしょう 【意味】 賢明な君主と大臣。すぐれて立派な政治的指導者をいう。 【語源・由来】 「明君」は、賢明ですぐれた君主。「賢相」は、賢明な宰相。すぐれた大臣。 【典拠・出典...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 明目張胆 【読み方】 めいもくちょうたん 【意味】 恐れることなく、思い切って事に当たること。また、はばかることなく、公然と物事をやってのけること。 【語源・由来】 「明目」は目を見張って、よく物を見ること...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 名誉回復 【読み方】 めいよかいふく 【意味】 一度失ったよい評判や評価、信用を取り戻すこと。 【語源・由来】 「名誉」は、よい評判。名声、また、体面。世間体。「回復」は、取り返すこと。 【典拠・出典】 -...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語名誉棄損の意味(語源由来) 【四字熟語】 名誉棄損 【読み方】 めいよきそん 【意味】 不当に他人の評価をおとしめたり、体面をつぶしたりすること。 【語源・由来】 「名誉」は、よい評判。名声、また、体面。世間体。「毀損」...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 命令一下 【読み方】 めいれいいっか 【意味】 指図が一度下されること。 【語源・由来】 「命令」は、いいつけ。指図。「一下」は、ひとたび下ること。 【典拠・出典】 - 命令一下(めいれいいっか)の使い方 ...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 迷惑至極 【読み方】 めいわくしごく 【意味】 厄介な目にあって、この上なく困ること。非常にめんどうなこと。 【語源・由来】 「迷惑」は、やっかいなめにあって困ること。嫌な思いをすること。めんどう。「至極」...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 面従後言 【読み方】 めんじゅうこうげん 【意味】 面と向かったときはこびへつらって従うが、陰ではあれこれと悪口を言うこと。 【語源・由来】 「面従」は人の面前でだけ従うこと。「後言」は陰で悪口を言うこと。...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無学無識 【読み方】 むがくむしき 【意味】 学問がなく、知識がないこと。 【語源・由来】 「無学」は、学問がないこと。知識がないこと。「無識」は知識がないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一文不通...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無何有郷 【読み方】 むかゆうきょう 【意味】 自然のままで、何の作為もない理想郷。むかうのきょう。 【語源・由来】 「荘子」応帝王から 【典拠・出典】 - 無何有郷(むかゆうきょう)の使い方 無何有郷(む...

「はっきりしない」の四字熟語一覧

「はっきりしない」の四字熟語一覧【四字熟語】 無期延期 【読み方】 むきえんき 【意味】 物事の実施を、予定した時期からいつと定めずに先に延ばすこと。 【典拠・出典】 - 無期延期(むきえんき)の使い方 無期延期(むきえんき)の例文 出演者が薬物使用で...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無間奈落 【読み方】 むけんならく 【意味】 大悪を犯した者が、死後絶えることのない極限の苦しみを受ける地獄。仏教でいわれている八大地獄の八番目。仏教語。八大地獄とは、仏教で説かれているさまざまな地獄の中で...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 武者修行 【読み方】 むしゃしゅぎょう 【意味】 武士が諸国を回って、武術の修行・鍛錬をすること。 【語源・由来】 「武者」は、武士。「修行」は、技芸を修め習うこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・諸国...

「ちょうどよい」の四字熟語一覧

「ちょうどよい」の四字熟語一覧【四字熟語】 無色透明 【読み方】 むしょくとうめい 【意味】 色がついていないで、すきとおっていること。また、そのさま。転じて、くもりがなく明らかなこと。意見などが偏っていないこと。同じ意味のことばを重ねて強調したもの...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無念千万 【読み方】 むねんせんばん 【意味】 口惜しさが尋常ではないこと。非常に残念なこと。 【語源・由来】 「無念」は、くやしいこと。残念。「千万」は、程度がはなはだしいこと。 【典拠・出典】 - 【類...

「ずうずうしい」の四字熟語一覧

「ずうずうしい」の四字熟語一覧【四字熟語】 無慙無愧 【読み方】 むざんむき 【意味】 悪事を働いても、それを恥じることなく平気でいること。仏教語。 【語源・由来】 「無慙」は自分の犯した罪を、仏の教えを破りながらもそれを恥じない心。「無愧」は自分の...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無始無終 【読み方】 むしむじゅう 【意味】 始めも終わりもなく、限りなく続いていること。生ある者があの世からこの世へと生まれ、苦しみを味わい、再び死んであの世へ戻っていくという輪廻が無限であること。仏教語...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無法千万 【読み方】 むほうせんばん 【意味】 人の道を非常にはずれること。また、非常に無礼であること。ひどく乱暴であること。 【語源・由来】 「無法」は、法を無視し、道徳にはずれること。乱暴なこと。無理な...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 以水救水 【読み方】 みずをもってみずをすくう 【意味】 水をそそいで水をとめようとする。方法を誤り、ますます勢いづかせること。 【典拠・出典】 『荘子』「人間世」 【類義語】 ・以火救火(いかきゅうか) ...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無私無欲 【読み方】 むしむよく 【意味】 自分の利益や欲望を求めないこと。 【語源・由来】 「無欲」は、欲望がないこと。「無私」は、私心がないこと。自分の利益や欲を求めないこと。 【典拠・出典】 - 【類...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無味単調 【読み方】 むみたんちょう 【意味】 趣や面白みがなくこれといった変化もなく単純なこと。 【語源・由来】 「無味」は、趣がないこと。面白みがないこと。「単調」は、一本調子で変化のないこと。 【典拠...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 彌陀名号 【読み方】 みだのみょうごう 【意味】 「南無阿彌陀仏(なむあみだぶつ)」の六字の名号。これを唱えると浄土へいくという思想がある。 【語源・由来】 「彌陀」は、阿弥陀の略。「名号」は、仏。菩薩の名...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 脈絡通徹 【読み方】 みゃくらくつうてつ 【意味】 筋道が、初めから終わりまで一貫していて意味のよく通じること。矛盾がないこと。 【語源・由来】 「脈絡」は、筋道、続きぐあい。「通徹」は、一貫していて、矛盾...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無明世界 【読み方】 むみょうせかい 【意味】 仏語。無明による迷妄に支配された世界。煩悩にとらわれた迷いの世界。娑婆 (しゃば) 。 【典拠・出典】 - 無明世界(むみょうせかい)の使い方 無明世界(むみ...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無憂無風 【読み方】 むゆうむふう 【意味】 心配や波乱がなく、平穏であること。 【語源・由来】 「無憂」は、心配がないこと。「無風」は、風がないこと。転じて、波乱や騒ぎが起こらないこと。平穏なこと。 【典...

「こだわらない」の四字熟語一覧

「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 無欲無私 【読み方】 むよくむし 【意味】 自分の利益や欲望を求めないこと。 【語源・由来】 「無欲」は、欲望がないこと。「無私」は、私心がないこと。自分の利益や欲を求めないこと。 【典拠・出典】 - 【類...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無理心中 【読み方】 むりしんじゅう 【意味】 合意でなく心中を欲しない相手を殺して、自分も共に死ぬこと。また、良くない結果になることがわかっていながら、強引に相手を巻き込むことのたとえ。 【語源・由来】 ...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 無理非道 【読み方】 むりひどう 【意味】 人の道や、道理にはずれること。また、そのような行い。 【語源・由来】 「無理」は、道理がないこと。いわれがないこと。「非道」は、道理、または人情にそむくこと。 【...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無量無数 【読み方】 むりょうむすう 【意味】 量や数が非常に多いこと。はかれないほど、数え切れないほど多くあること。 【語源・由来】 「無量」は、はかれないほどに多大なこと。「無数」は、数限りなく多くある...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無能無策 【読み方】 むのうむさく 【意味】 何の対策もなく、何もできないこと。 【語源・由来】 「無能」は、なにもすることができないこと。無能力。「無策」は、対策がないこと。策略がないこと。 【典拠・出典...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 未開野蛮 【読み方】 みかいやばん 【意味】 文明が開けず、文化の発展が遅れていること。 【語源・由来】 「未開」は、まだ人間の知識が進まず、土地が開けていないこと。「野蛮」は、人知が開けず、文化・文明が遅...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 微塵粉灰 【読み方】 みじんこっぱい 【意味】 こなみじん。こなごな。 【典拠・出典】 - 微塵粉灰(みじんこっぱい)の使い方 微塵粉灰(みじんこっぱい)の例文 ともこちゃんの肘が当たって、落ちた花瓶は微塵...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 水滴穿石 【読み方】 みずしたたりていしをうがつ 【意味】 したたり落ちる水のしずくが固い石に穴をあける。小さな力でも根気よく続ければ、大きなことを成し遂げることのたとえ。 【語源・由来】 「水滴」は、した...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 以水投石 【読み方】 みずをもっていしにとうず 【意味】 石に水をかけても、水をはね返すことから、どんな意見も受け入れてもらえないこと。 【典拠・出典】 - 以水投石(みずをもっていしにとうず)の使い方 以...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 満城風雨 【読み方】 まんじょうふうう 【意味】 町全体が風雨に見舞われること。また、事件などが町中に知れ渡り、各地で騒ぎになること。 【語源・由来】 「城」は、中国では、壁で囲んだ都市の意。「風雨」は、風...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 妙手回春 【読み方】 みょうしゅかいしゅん 【意味】 すぐれた医師の手で、病気がなおること。 【語源・由来】 「妙手」は、すぐれてたくみな技量。また、その持ち主。「回春」は、病気がなおること。 【典拠・出典...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 未練未酌 【読み方】 みれんみしゃく 【意味】 同情したり斟酌 (しんしゃく) したりすること。多く、打消しの語を伴って用いる。 【典拠・出典】 - 未練未酌(みれんみしゃく)の使い方 未練未酌(みれんみし...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 磨揉遷革 【読み方】 まじゅうせんかく 【意味】 教え諭して、人をよい方向に導くこと。 【語源・由来】 「磨」は善をみがく、「揉」は欠点を正し直す意。「遷」は善にうつる、本来のよい状態に戻すこと。「革」はよ...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 末世澆季 【読み方】 まっせぎょうき 【意味】 道徳や人情が軽薄になった末の世。 【語源・由来】 「末世」は、末の世。「澆季」は、道徳が薄れ人情が軽薄になった末世。「澆」は、薄い。「季」は、ここでは、末。 ...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 真帆片帆 【読み方】 まほかたほ 【意味】 多くの船が行き交うさま。 【語源・由来】 「真帆」は、追い風に直角に帆を張ること。「片帆」は、横風に対して斜めに帆を張ること。ともに、帆船が航行する際の帆の張り方...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 麻縷糸絮 【読み方】 まるしじょ 【意味】 麻と糸と生糸とわた。織物の材料のこと。 【語源・由来】 「縷」は、いと(のように細く長いもの)。「糸」は、生糸。「絮」はわた。真綿。わたげ。古綿。 【典拠・出典】...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 満漢全席 【読み方】 まんかんぜんせき 【意味】 満州族と漢族の料理を合わせ盛った豪華な宴席。中国清朝の宮廷に由来するとされ、きわめて多くの料理品目から成る。 【典拠・出典】 - 満漢全席(まんかんぜんせき...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 蔓草寒煙 【読み方】 まんそうかんえん 【意味】 はびこるつるくさとさびしく立つ煙。古跡などの荒れはてたさま。 【語源・由来】 「蔓草」は、茎が蔓となって生える草。つるくさ。「寒煙」は、さびしく立つ煙やもや...

「ま」で始まる四字熟語

「ま」で始まる四字熟語【四字熟語】 末法思想 【読み方】 まっぽうしそう 【意味】 仏教における歴史観の一つ。釈迦の入滅後、初めの五百年を正法、次の千年を像法、そしてその後の一万年を末法といい、末法の世には真の仏法が衰えて、世の中が混乱すると...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 咆哮搏撃 【読み方】 ほうこうはくげき 【意味】 たけりほえ、襲いかかること。また、怒鳴りたて、殴りかかること。 【語源・由来】 「咆哮」は、獣がほえたてること。たけりほえること。転じて、人がどなりたてるこ...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 飽衣美食 【読み方】 ほういびしょく 【意味】 良い着物を着て、うまいものを食べること。満ち足りた生活。またはぜいたくな暮らしをする事。 【語源・由来】 「飽衣」は、良い着物を好きなだけ着ること。「美食」は...

「はっきりしない」の四字熟語一覧

「はっきりしない」の四字熟語一覧【四字熟語】 忘我混沌 【読み方】 ぼうがこんとん 【意味】 我を忘れ、物事の分別がつかないこと。 【語源・由来】 「忘我」は、我を忘れること。うっとりすること。夢中になること。「混沌」は、物事の区別が明らかでないようす...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 暴君暴利 【読み方】 ぼうくんぼうり 【意味】 乱暴で、人の道にはずれた行為をして、人民をしいたげ、苦しめる君主と役人。 【語源・由来】 「暴君」は、乱暴で道にはずれた行為をして、民をしいたげる君主と役人。...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 放縦懦弱 【読み方】 ほうしょうだじゃく 【意味】 気ままで無気力なこと。 【語源・由来】 「放縦」は、わがまま、気まま。また、気ままに振る舞うこと。「縦」は、ここでは、気まま。「懦弱」は、弱いこと。意気地...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 放縦不羈 【読み方】 ほうしょうふき 【意味】 何ものにも束縛されず、勝手気ままに振る舞うこと。 【語源・由来】 「放縦」は、わがまま、気まま。また、気ままに振る舞うこと。「縦」は、ここでは、気まま。「不羈...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 放縦懶惰 【読み方】 ほうしょうらんだ 【意味】 勝手気ままに振る舞い、仕事もせずに遊興にふけること。 【語源・由来】 「放縦」は、わがまま、気まま。また、気ままに振る舞うこと。「縦」は、ここでは、気まま。...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 砲刃矢石 【読み方】 ほうじんしせき 【意味】 大砲、刀剣、弓矢、いしゆみの弾。戦争のたとえ。 【語源・由来】 「砲」は大砲。「刃」は刀剣。「矢」は弓の矢。「石」は、弩で飛ばす石。いずれも武器。 【典拠・出...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 芳声嘉誉 【読み方】 ほうせいかよ 【意味】 良い評判。 【語源・由来】 「芳声」「嘉誉」ともに、良い評判。「芳」「嘉」ともに、よいこと。すぐれていることを表す。 【典拠・出典】 - 芳声嘉誉(ほうせいかよ...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 方正謹厳 【読み方】 ほうせいきんげん 【意味】 行いが正しくまじめで、慎み深いようす。 【語源・由来】 「方正」は、きちんとして正しいこと。「謹厳」は、慎み深くおごそかなこと。 【典拠・出典】 - 【類義...

「こだわらない」の四字熟語一覧

「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 蓬頭垢面 【読み方】 ほうとうこうめん 【意味】 身だしなみに無頓着で、むさくるしいこと。また、疲れ切った貧しい様子。乱れた髪と垢まみれの顔の意から。 【語源・由来】 「蓬頭」は、よもぎのような、ぼさぼさに...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 暴風怒涛 【読み方】 ぼうふうどとう 【意味】 激しい風とさかまく荒波。 【典拠・出典】 - 暴風怒涛(ぼうふうどとう)の使い方 暴風怒涛(ぼうふうどとう)の例文 台風は過ぎ去ったが、吹き返しの暴風怒涛に注...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 泡沫候補 【読み方】 ほうまつこうほ 【意味】 選挙において、当選する可能性が低いと見なされている候補者。 【典拠・出典】 - 泡沫候補(ほうまつこうほ)の使い方 泡沫候補(ほうまつこうほ)の例文 泡沫候補...

「すっきりする」の四字熟語一覧

「すっきりする」の四字熟語一覧【四字熟語】 忘憂之物 【読み方】 ぼうゆうのもの 【意味】 憂いを忘れさせてくれる意から、酒の美称。 【語源・由来】 「此の忘憂の物に汎かべて、我が世を遺るるの情を遠くす」による。 【典拠・出典】 陶潜「飲酒」 【類義...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 北面稽首 【読み方】 ほくめんけいしゅ 【意味】 北側を向いて敬礼すること。相手に対し、臣下の位置について、頭を地面につけて敬礼すること。 【語源・由来】 「北面」は、北向きに座ること。転じて、臣下の位置に...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 保守退嬰 【読み方】 ほしゅたいえい 【意味】 古い習慣に執着して、新しい物事を受け入れようとしないこと。 【語源・由来】 「保守」は、古いことを守ること。「退嬰」は、後ろへ退くこと。「嬰」は、回る。 【典...

「はっきりしない」の四字熟語一覧

「はっきりしない」の四字熟語一覧【四字熟語】 没分暁漢 【読み方】 ぼつぶんぎょうかん 【意味】 ものわかりの悪い男。物の道理をわきまえない男。わからずや。 【語源・由来】 「没」は、否定をあらわす。…ない。「分暁」は、はっきりと分かる。「漢」は、男子...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 凡俗非議 【読み方】 ぼんぞくひぎ 【意味】 世間の人々が、話題にし非難するような事柄。 【語源・由来】 「凡俗」は、俗世間の平凡な人。普通の人。「非議」は、そしり論ずること。批判すること。そしって、とやか...

「すっきりする」の四字熟語一覧

「すっきりする」の四字熟語一覧【四字熟語】 保養鬱散 【読み方】 ほよううっさん 【意味】 養生して、気晴らしをする事。休養をとり、気を晴らすこと。 【語源・由来】 「保養」は、健康を保ち養うこと。身体を休めて、丈夫にすること。養生。「鬱散」は、気を...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 煩悩具足 【読み方】 ぼんのうぐそく 【意味】 心をわずらわし、身を悩ませる欲望が備わっていること。 【語源・由来】 「煩悩」は、心身を迷わせる欲望。心の迷い。「具足」は、備わっていること。 【典拠・出典】...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 奔放自在 【読み方】 ほんぽうじざい 【意味】 何ものにも束縛されず、思いのままに振る舞うこと。 【語源・由来】 「奔放」は、思うままに勝手に振る舞うこと。「自在」は、思いのまま。 【典拠・出典】 - 【類...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 平滑流暢 【読み方】 へいかつりゅうちょう 【意味】 なめらかで、よどみがないさま。 【語源・由来】 「平滑」は平らでなめらかなさま。「流暢」は水などが滞ることなく流れるように、言葉がすらすら出て、よどみの...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 兵貴神速 【読み方】 へいきしんそく 【意味】 戦争では、何事も迅速に処理することが大切である。 【典拠・出典】 「魏志」郭嘉伝 兵貴神速(へいきしんそく)の使い方 兵貴神速(へいきしんそく)の例文 情報化...

「ちょうどよい」の四字熟語一覧

「ちょうどよい」の四字熟語一覧【四字熟語】 平衡感覚 【読み方】 へいこうかんかく 【意味】 からだのバランスを保とうとする感覚。内耳の前庭と半規管がこれを司る。転じて、一方にかたよらない考え方や感じ方のこと。 【典拠・出典】 - 平衡感覚(へいこう...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 米穀菜蔬 【読み方】 べいこくさいそ 【意味】 穀類と野菜。農作物。 【語源・由来】 「米穀」は、米や穀物。「菜蔬」は、野菜。「蔬」は、食用となる植物の総称。 【典拠・出典】 - 米穀菜蔬(べいこくさいそ)...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 閉戸先生 【読み方】 へいこせんせい 【意味】 年中、門を閉じて家にこもり、読書や学問に没頭している人。 【語源・由来】 楚の孫敬の故事から。 【典拠・出典】 - 閉戸先生(へいこせんせい)の使い方 閉戸先...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 平伏叩頭 【読み方】 へいふくこうとう 【意味】 土下座したり、地面に頭をつけたりすること。相手に対してひどくうやうやしい態度をとることのたとえ。 【語源・由来】 「平伏」は、土下座すること。「叩頭」は、地...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 平凡陳腐 【読み方】 へいぼんちんぷ 【意味】 古臭くありふれていて、面白みのないこと。 【語源・由来】 「平凡」は、ありふれていて、すぐれた点のないこと。「陳腐」は、古くさく面白みがないこと。 【典拠・出...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 平和共存 【読み方】 へいわきょうぞん 【意味】 多くの人々が協力して、穏やかにすごすこと。 【語源・由来】 「平和」は、穏やかなこと。「共存」は、一緒に暮らしていくこと。 【典拠・出典】 - 平和共存(へ...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 偏狭頑固 【読み方】 へんきょうがんこ 【意味】 心がかたよって狭く、かたくななこと。 【語源・由来】 「偏狭」は、心がかたよって狭いこと。「頑固」は、かたくななこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 片言折獄 【読み方】 へんげんせつごく 【意味】 ただ一言で人々の納得のいくような裁判の判決を下すこと。また、一方だけの言い分を信じて、裁判の判決を下すこと。 【語源・由来】 孔子の弟子である子路は、一度承...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 変幻出没 【読み方】 へんげんしゅつぼつ 【意味】 あちこちにまぼろしのようにたちまち現れ、たちまち消えること。 【語源・由来】 「変幻」は、まぼろしのようにたちまち現れ、たちまち消えること。「出没」は、現...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 片言半句 【読み方】 へんげんはんく 【意味】 わずかなことば。 【語源・由来】 「片言」「半句」ともに、わずかなことば。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一行半句(いちぎょうはんく) ・一言半句(いちげ...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴福禄 【読み方】 ふうきふくろく 【意味】 富や身分。幸福。 【語源・由来】 「富貴」は、富と身分。「福禄」は、幸福。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・栄耀栄華(えいようえいが) ・富貴栄華(ふうきえ...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風贅露宿 【読み方】 ふうさんろしゅく 【意味】 風を食し露に寝るの意で、野宿すること。露営。 【語源・由来】 「露宿」は、屋外に寝ること。野宿。露臥。露次。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・風餐雨臥(ふ...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風清弊絶 【読み方】 ふうせいへいぜつ 【意味】 風習がよくなって、悪事や弊害がなくなること。 【語源・由来】 「風清」は風習がよくなること。「風」は社会の気風・習俗。「弊」は悪事・害になるようなこと。「絶...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風前之灯 【読み方】 ぶうぜんのともしび 【意味】 身の危険が眼前に迫って、落命の危機にさらされているたとえ。また、人の命や物事のはかないことのたとえ。 【語源・由来】 風にさらされ消え入りそうな灯火の意か...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不羈自由 【読み方】 ぶきじゆう 【意味】 何の束縛もなく、自分の意志によって行動できること。 【語源・由来】 「不羈」は、独莫されないこと。「羈」は、つなぐ。束縛する。「自由」は、自分の意志によって行動す...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不屈不撓 【読み方】 ふくつふとう 【意味】 決してくじけないこと。 【語源・由来】 「不屈」「不撓」ともに、くじけないこと。「撓」は、くじける。 【典拠・出典】 『漢書』「叙伝」 【類義語】 ・独立不撓(...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 無事安穏 【読み方】 ぶじあんのん 【意味】 これといった事件もなく、世の中や暮らしが穏やかで安らかなさま。 【語源・由来】 「安穏」は、異変がなく穏やかなこと。「無事」は、心配事がないこと。 【典拠・出典...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮声切響 【読み方】 ふせいせっきょう 【意味】 軽い音声と重々しい響き。声・響き・リズムの軽重や高下をいう。また、古い漢語の平声と仄声のこと。 【語源・由来】 「浮声」は軽やかに浮き上がった声。「切響」は...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不昧不落 【読み方】 ふまいふらく 【意味】 物欲に惑わされたり、品性が落ちたりしないこと。 【語源・由来】 「不昧」は、物欲に惑わされないこと。「不落」は、堕落しないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 風狂無頼 【読み方】 ふうきょうぶらい 【意味】 常軌を逸し、無法な行いをしながら、芸術や哲学など風雅に徹すること。 【語源・由来】 「風狂」は、風雅に徹すること。常軌を逸していること。また、その人。「無頼...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雲之志 【読み方】 ふううんのこころざし 【意味】 風雲に乗じて大事をなそうとする志。 【語源・由来】 「風雲」は、龍が風と雲とを得て天に昇るように、英雄豪傑などが世に頭角を表す好い機会。また、世が大きく...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 好学尚武 【読み方】 こうがくしょうぶ 【意味】 文武をそろって好み尊ぶこと。 【語源・由来】 「好学」は、学問を好むこと。「尚武」は、武芸を尊び重んじること。「尚」は、とうとぶ。 【典拠・出典】 - 【類...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文武兼備 【読み方】 ぶんぶけんび 【意味】 学問と武術の両方の能力を兼ね備えていること。 【語源・由来】 「文武」は、学問と武術。「兼備」は、兼ね備えていること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・好学尚...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 一声千両 【読み方】 ひとこえせんりょう 【意味】 ちょっとした発声や発信に、非常に価値があること。 【語源・由来】 歌舞伎役者のすぐれた台詞回しなどに用いられた。 「一声」は、ちょっと発声または発信するこ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 人身御供 【読み方】 ひとみごくう 【意味】 1 人間を神への生け贄 (にえ) とすること。また、その人間。人身供犠 (じんしんくぎ) 。 2 集団または特定の個人の利益のために、ある個人を犠牲にすること。...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 一人天下 【読み方】 ひとりてんか 【意味】 一人で思うように振る舞い他にこれを押さえる者がないこと。 【典拠・出典】 - 一人天下(ひとりてんか)の使い方 一人天下(ひとりてんか)の例文 ともこちゃんは、...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 眉目温厚 【読み方】 びもくおんこう 【意味】 顔つきが穏やかで優しげなこと。 【語源・由来】 「眉目」は、顔つき。「温厚」は、穏やかで手厚いこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・温厚質実(おんこうしつ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 品性高潔 【読み方】 ひんせいこうけつ 【意味】 人柄や性格が気高く清らかなこと。 【語源・由来】 「品性」は、人柄や人品。「高潔」は、気高く清らかで汚れのないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・高潔...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万民太平 【読み方】 ばんみんたいへい 【意味】 全ての人民が、安らかで平和に暮らすことができること。 【語源・由来】 「万民」は、全ての人民。「太平」は、安らかで平和なこと。 【典拠・出典】 - 【類義語...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 杯盤酒肴 【読み方】 はいばんしゅこう 【意味】 宴会のための酒や料理。 【語源・由来】 「杯盤」は、杯と皿。「酒肴」は、酒と、酒のさかな。 【典拠・出典】 - 杯盤酒肴(はいばんしゅこう)の使い方 杯盤酒...