《漢検4級のレベル》

中学校在学程度

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧笑比河清【しょうひかせい】の意味と使い方や例文(語源由来・出典)

【四字熟語】 笑比河清 【読み方】 しょうひかせい 【意味】 厳しい性格で、笑顔をほとんど見せないこと。 【語源・由来】 古代中国の北宋の裁判官包拯は、ほとんど笑うことがなかった。これを人々が、今までに澄んで清くなったこ...

《漢検4級のレベル》

中学校在学程度

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 笑比河清 【読み方】 しょうひかせい 【意味】 厳しい性格で、笑顔をほとんど見せないこと。 【語源・由来】 古代中国の北宋の裁判官包拯は、ほとんど笑うことがなかった。これを人々が、今までに澄んで清くなったこ...

「したたか」の四字熟語一覧

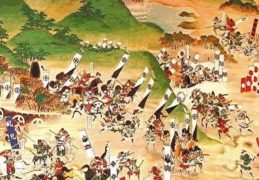

「したたか」の四字熟語一覧【四字熟語】 千軍万馬 【読み方】 ぜんぐんまんば 【意味】 非常に大きな軍隊。また、その勢いが強いことの形容。また、数多くの戦いを経験していること。転じて、豊富な社会経験があること、多くの苦労を重ねたしたたかな老練の人...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 今是昨非 【読み方】 こんぜさくひ 【意味】 今、昨日までの過ちに気づくこと。今までの過ちを悟って悔いる語。今日は正しくて昨日までは誤っている意から。 【語源・由来】 「是」は正しい。「非」は誤り。 【典拠...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 堅白異同 【読み方】 けんぱくいどう 【意味】 こじつけや、詭弁。 【語源・由来】 中国戦国時代、趙の公孫竜(こうそんりゅう)は「堅くて白い石は、目で見ると白いことはわかるが、堅さはわからない。手でさわると...

漢検4級の四字熟語一覧

漢検4級の四字熟語一覧漢検4級に出題される四字熟語一覧を五十音順に並べました。 4級のレベル対象漢字は、中学校在学程度です。 勉強しやすいように、対象となる四字熟語を意味付きで掲載していますので、漢字検定4級の合格に是非お役立てください。 そ...

「わ」で始まる四字熟語

「わ」で始まる四字熟語【四字熟語】 和敬清寂 【読み方】 わけいせいじゃく 【意味】 主人と客が心を和らげて敬い、茶室など身のまわりを清らかで静かに保つこと。千利休の茶道の精神を象徴した言葉。 【典拠・出典】 - 和敬清寂(わけいせいじゃく)...

「よどみない」の四字熟語一覧

「よどみない」の四字熟語一覧【四字熟語】 論旨明快 【読み方】 ろんしめいかい 【意味】 議論の趣旨・要旨が、はっきり筋道が通っていてわかりやすいこと。 【語源・由来】 「論旨」は議論(意見の内容)の要点・主旨、「明快」は筋道がはっきりしていること...

「り」で始まる四字熟語

「り」で始まる四字熟語【四字熟語】 良風美俗 【読み方】 りょうふうびぞく 【意味】 良く美しい風俗習慣。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・醇風美俗(じゅんぷうびぞく) 良風美俗(りょうふうびぞく)の使い方 良風美俗(りょうふうびぞく)の例...

「り」で始まる四字熟語

「り」で始まる四字熟語【四字熟語】 流連荒亡 【読み方】 りゅうれんこうぼう 【意味】 家にも帰らず酒食や遊興にふけって仕事をなまけること。 【語源・由来】 「流連」は遊びにふけって家に帰るのも忘れること。「荒亡」は狩猟や酒食などの楽しみにふ...

「でたらめ」の四字熟語一覧

「でたらめ」の四字熟語一覧【四字熟語】 乱離拡散 【読み方】 らんりかくさん 【意味】 世の乱れに遭って、人々が離れ離れになること。また世の中がめちゃめちゃになったありさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・乱離骨灰(らりこっぱい) 乱離拡散(...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 用和為貴 【読み方】 ようわいき 【意味】 人と人とが和合することの重要性をいう語。仲よくすることが、最も大切であるということ。 【語源・由来】 聖徳太子が定めた「十七条憲法」の第一条にある語。 【典拠・出...

「よ」で始まる四字熟語

「よ」で始まる四字熟語【四字熟語】 陽関三畳 【読み方】 ようかんさんじょう 【意味】 別れを繰り返し惜しむこと。陽関の曲の第四句を三度反復して詠うこと。一説に、第二句以下の三句を二度繰り返して詠うこと。 【語源・由来】 「陽関」は「陽関曲」...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 勇猛精進 【読み方】 ゆうもうしょうじん 【意味】 積極的に物事を行うこと。 【語源・由来】 「勇猛」は勇ましくたけだけしいこと。「精進」は精力的に進むこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・勇猛果敢(ゆ...

「ゆ」で始まる四字熟語

「ゆ」で始まる四字熟語【四字熟語】 有脚陽春 【読み方】 ゆうきゃくようしゅん 【意味】 行く先々で恩徳を施す人。 【語源・由来】 唐の宋璟が行く先々で恩徳を施す姿を、当時の人々は、陽春が物をあたため育ていく姿になぞらえ、「脚のある陽春(有脚...

「や」で始まる四字熟語

「や」で始まる四字熟語【四字熟語】 野戦攻城 【読み方】 やせんこうじょう 【意味】 野原や平地で戦い、城を攻めること。 【典拠・出典】 『史記』「廉頗藺相如伝」 【類義語】 ・攻城野戦(こうじょうやせん) 野戦攻城(やせんこうじょう)の使い...

「め」で始まる四字熟語

「め」で始まる四字熟語【四字熟語】 迷者不問 【読み方】 めいしゃふもん 【意味】 わからないことがあったら積極的に人に尋ねるべきだということ。 【語源・由来】 「迷者」は自分の行く道がわからない無知な者の意。無知な者は、人に尋ねて教えを受け...

「したたか」の四字熟語一覧

「したたか」の四字熟語一覧【四字熟語】 無恥厚顔 【読み方】 むちこうがん 【意味】 あつかましくて、恥知らずなさま。 【語源・由来】 「無恥」は恥を知らないことで、他人の迷惑などを考えずに、自分の思惑だけで考えたり行動したりする態度をいう。「厚...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無為無能 【読み方】 むいむのう 【意味】 意義のあることをやりもしないし、できもしないこと。何もできないこと。行うこともやり遂げる力もないということ。へりくだるときにも用いられる。 【語源・由来】 「為」...

「む」で始まる四字熟語

「む」で始まる四字熟語【四字熟語】 無為自然 【読み方】 むいしぜん 【意味】 何もしないであるがままにまかせる。 【語源・由来】 人為(人の行為)を用いないで、自然にまかせる意。老荘の思想。「無為」は何もしないこと。「自然」は人間の手を加え...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 妙法一乗 【読み方】 みょうほういちじょう 【意味】 法華経の教え。 【典拠・出典】 『本朝文粋』 妙法一乗(みょうほういちじょう)の使い方 妙法一乗(みょうほういちじょう)の例文 妙法一乗は、一人ももれる...

「み」で始まる四字熟語

「み」で始まる四字熟語【四字熟語】 妙計奇策 【読み方】 みょうけいきさく 【意味】 人の意表をついた奇抜ですぐれたはかりごと。 【語源・由来】 「妙計」はすぐれた計略。「奇策」は人の思いつかないはかりごと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ...

「でたらめ」の四字熟語一覧

「でたらめ」の四字熟語一覧【四字熟語】 抱薪救火 【読み方】 ほうしんきゅうか 【意味】 害を除こうとしてかえってその害を大きくしてしまうこと。 【語源・由来】 火を消しに行くのにたきぎを抱えて行くことから。火に油を注ぐの類。 【典拠・出典】 『...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 放語漫言 【読み方】 ほうごまんげん 【意味】 言いたい放題。 【語源・由来】 「漫言」はとりとめのない言葉。「放語」は口から出まかせを言いちらすこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・漫言放言(まんごほ...

「ほ」で始まる四字熟語

「ほ」で始まる四字熟語【四字熟語】 砲煙弾雨 【読み方】 ほうえんだんう 【意味】 戦闘が激しいさま。 【語源・由来】 「砲煙」は大砲を撃つときに出る煙。「弾雨」は弾丸が雨のように盛んに飛んで来るさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・硝煙...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 片利共生 【読み方】 へんりきょうせい 【意味】 片方の生物のみが利益を受け、他方には利害がないと考えられる共生。 【語源・由来】 「片利」は片一方の利益のこと。「共生」は別種の生物が共に生活をすること。 ...

「へ」で始まる四字熟語

「へ」で始まる四字熟語【四字熟語】 辺幅修飾 【読み方】 へんぷくしゅうしょく 【意味】 うわべ(外見)を飾ること。 【語源・由来】 「辺幅」は布地などのへり。転じて、外見。「辺幅を飾る」などという。 【典拠・出典】 『後漢書』「馬援伝」 【...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文武一途 【読み方】 ぶんぶいっと 【意味】 文官と武官の区別がないこと。 【語源・由来】 「文武」は文の道と武の道のこと。「一途」は同じ道のこと。 【典拠・出典】 - 文武一途(ぶんぶいっと)の使い方 文...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉飾決算 【読み方】 ふんしょくけっさん 【意味】 会社が経営内容を実際よりもよく見せるために、損益計算などの数字を過大もしくは過少表示して決算すること。 【語源・由来】 「粉飾」は、よく見せようとして、う...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 普天率土 【読み方】 ふてんそつど 【意味】 天のおおう限り、地のつづく限りのすべての地。王の領土のこと。 【語源・由来】 「普天」は大空。「率土」は人の行くところ、土地から土地へつづくこと。「普天の下、率...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 物議騒然 【読み方】 ぶつぎそうぜん 【意味】 世論が騒がしいこと。 【語源・由来】 「物議」は世間のうわさ・世論。「騒然」はがやがやと騒がしいという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・物情騒然(ぶつ...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮石沈木 【読み方】 ふせきちんぼく 【意味】 大衆の理に反した無責任な言論が威力をもつこと。 【語源・由来】 『三国志』「魏書・孫礼伝」より。水に沈むはずの石を浮かせ、水に浮くはずの木を沈めるような道理に...

「こだわらない」の四字熟語一覧

「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 不将不迎 【読み方】 ふしょうふげい 【意味】 過ぎ去ったできごとをくよくよと悔やみ、まだ来ないことにあれこれ心を悩ますことをしないこと。 【語源・由来】 去るものを送ったり、来るものを迎えたりしないこと。...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮雲朝露 【読み方】 ふうんちょうろ 【意味】 たよりなくはかないもののたとえ。 【語源・由来】 「浮雲」は空に浮かぶ雲のことで、たよりなく定まらないことのたとえ。「朝露」は朝方におりる露のことで、すぐに消...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風俗壊乱 【読み方】 ふうぞくかいらん 【意味】 世の中の健全な風俗や習慣が乱れること。 【語源・由来】 「風俗」は風習・しきたりのこと。「壊乱」は壊れ乱れること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・傷風敗...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風月玄度 【読み方】 ふうげつげんたく 【意味】 人と長いあいだ会っていないこと。また、心が清く私欲のない人を思うこと。 【語源・由来】 「風月」はすがすがしい風と美しい月。「玄度」は人名。 中国、晋の劉惔...

「ふ」で始まる四字熟語

「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雲月露 【読み方】 ふううんげつろ 【意味】 なんの役にも立たない、自然の風景を詠んだだけの詩文のこと。 【語源・由来】 風に吹かれる雲と月光にひかる露の玉という意味で、自然の風物のこと。また、花鳥風月を...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 皮裏陽秋 【読み方】 ひりのようしゅう 【意味】 口に出しては言わないで、内心で人をほめたり、批判したりすること。 【語源・由来】 「皮裏」は心中。「陽秋」は『春秋』の別名。内心に春秋(毀誉褒貶ーほめたりけ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 百代過客 【読み方】 ひゃくだいのかかく 【意味】 永遠に止まることのない旅人。歳月が過ぎ去って帰らないことを旅人にたとえた言葉。 【語源・由来】 「百代」は何代も何代も続くことで永遠という意味。「過客」は...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 百依百順 【読み方】 ひゃくいひゃくじゅん 【意味】 すべて人のいいなりになること。 【語源・由来】 「依」は頼る、のっとるという意味。「順」はさからわずに従うという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 微妙玄通 【読み方】 びみょうげんつう 【意味】 物事の真理を知ること。 【語源・由来】 「微妙」は深淵で知り難いさま・高尚深淵なこと。「玄通」は奥深い道理に通ずること。 【典拠・出典】 『老子』「一五章」...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 被髪文身 【読み方】 ひはつぶんしん 【意味】 中華の文明に浴していない異民族の風俗のこと。 【語源・由来】 「被髪」は髪を結ばずに解き乱してあるもの、「文身」はからだに入れ墨をすること。 【典拠・出典】 ...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 匹夫匹婦 【読み方】 ひっぷひっぷ 【意味】 教養のない平凡な者のこと。 【語源・由来】 「匹夫」は身分の卑しい男のこと。「匹婦」は身分の卑しい女のこと、転じて平凡な男女のことをいう。 【典拠・出典】 『論...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 美人薄命 【読み方】 びじんはくめい 【意味】 美しい女性は、とかく不運で短命である。 【語源・由来】 「薄命」は短命でふしあわせなこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・佳人薄命(かじんはくめい) ・才...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 微言大義 【読み方】 びげんたいぎ 【意味】 簡潔な言葉で奥深い意味や道理を含んでいること。 【語源・由来】 孔子の言葉について行った語。孔子が書いたとされる「春秋」の記述法を評した語。 【典拠・出典】 『...

「ひ」で始まる四字熟語

「ひ」で始まる四字熟語【四字熟語】 被堅執鋭 【読み方】 ひけんしつえい 【意味】 完全武装すること。 【語源・由来】 「披堅」は堅い鎧を身につけること。「執鋭」は鋭い刃剣を手に持つこと。また、そのようにして戦うこと。 【典拠・出典】 『戦国...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万古千秋 【読み方】 ばんこせんしゅう 【意味】 過去から未来までずっとということ。永遠に。 【語源・由来】 「万古」はいつまでも、永久にという意味。「千秋」は千年で、永い年月という意味。 【典拠・出典】 ...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万里同風 【読み方】 ばんりどうふう 【意味】 世の中が平和であること。また遠方まで風俗が同化されていること。 【語源・由来】 万里の遠方まで同じ風が吹くという意味から。 【典拠・出典】 『漢書』「終軍伝」...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 汎濫停蓄 【読み方】 はんらんていちく 【意味】 広い分野にわたって、深い学識があること。 【語源・由来】 「汎濫」は水がみなぎりあふれることから転じて、広く物事に通じること。「停蓄」は水が深く溜まることか...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万物一馬 【読み方】 ばんぶついちば 【意味】 この世にあるあらゆるものは、すべて同一のものであるということのたとえ。万物は一頭の馬であるという意味。 【語源・由来】 『荘子』の相対的立場をはなれて万物は同...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万万千千 【読み方】 ばんばんせんせん 【意味】 きわめて数の多いことの形容。 【典拠・出典】 『論衡』「自然」 【類義語】 ・幾千幾万(いくせんいくまん) 万万千千(ばんばんせんせん)の使い方 万万千千(...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万能一心 【読み方】 ばんのういっしん 【意味】 何事も一心に心を集中して学ばなければ身につかないということ。どんな技芸をこなせても、真心が欠けていればなんにもならないということ。 【典拠・出典】 - 万能...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万代不易 【読み方】 ばんだいふえき 【意味】 永久に変わらないこと。 【語源・由来】 「不易」は変わらないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・万古不易(ばんこふえき) ・千古不易(せんこふえき) ・...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万世不刊 【読み方】 ばんせいふかん 【意味】 いつまでも滅びることがないこと。 【語源・由来】 「不刊」は滅びない、摩滅しない。「刊」はけずり除く。昔の文書は竹簡に漆で書き、不要の部分は削り取ったことから...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万世不易 【読み方】 ばんせいふえき 【意味】 永久に変わらないこと。 【語源・由来】 「万古」は永遠にという意味。「不易」は変わらないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・万古不易(ばんこふえき) ・...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万世一系 【読み方】 ばんせいいっけい 【意味】 永久に同じ血統が続くこと。 【語源・由来】 「万世」は万代・よろずよのこと。「一系」は同じ血すじという意味。特にわが国の皇室についていう。 【典拠・出典】 ...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万水千山 【読み方】 ばんすいせんざん 【意味】 山また山、川また川の広大で奥深い自然をいう。また、道の遠くはるかなことの形容。道のけわしいことの形容。 【語源・由来】 「千」「万」は数の多いことを表す「千...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 反首抜舎 【読み方】 はんしゅばっしゃ 【意味】 あわれな姿になって野宿すること。 【語源・由来】 「反首」は髪の毛をふり乱して垂らした哀れな姿のこと。「抜舎」は野宿をすること。 【典拠・出典】 『春秋左氏...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万古不易 【読み方】 ばんこふえき 【意味】 永久に変わらないこと。 【語源・由来】 「万古」は永遠にという意味。「不易」は変わらないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・千古不易(せんこふえき) ・千...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 万古長青 【読み方】 ばんこちょうせい 【意味】 良い関係がいつまでも続くこと。 【語源・由来】 「万古」は永遠にという意味。「長青」は松の葉が青々としていつまでも色あせないこと。 【典拠・出典】 - 【類...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 破天荒解 【読み方】 はてんこうかい 【意味】 今まで誰もしなかったことにはじめて成功すること。型破り。 【語源・由来】 「天荒」は凶作。または凶作などで雑草が生い茂ること。「破」はつきやぶるという意味。「...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 抜来報往 【読み方】 ばつらいほうおう 【意味】 速やかに来て、速やかに往くこと。また、たびたび行き来すること。 【語源・由来】 「抜」と「報」ともに疾いという意味。「抜来」は疾く往くこと。 【典拠・出典】...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 抜苦与楽 【読み方】 ばっくよらく 【意味】 苦しみを取り除いて、安楽を与えること。 【語源・由来】 「抜」は取り除くという意味で、「抜苦」は苦しみを取り除くこと。本来仏教語で、仏の慈悲のことをいう。 【典...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 薄利多売 【読み方】 はくりたばい 【意味】 利益を少なくして品物を多く売ること。高値で売るよりは数をこなして総勘定でもうけをねらう商法。 【典拠・出典】 - 薄利多売(はくりたばい)の使い方 薄利多売(は...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 薄物細故 【読み方】 はくぶつさいこ 【意味】 ささいな取るに足りないこと。 【語源・由来】 「薄物」「細故」ともに、ささいなことという意味。「故」は事という意味。 【典拠・出典】 『史記』「匈奴伝」 薄物...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 波及効果 【読み方】 はきゅうこうか 【意味】 波が広がるように伝わっていく物事の影響。 【語源・由来】 「波及」はある物事の余波が及ぶこと。だんだんと影響が及ぶこと。「効果」はその効きめ、結果のこと。 【...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 杯水車薪 【読み方】 はいすいしゃしん 【意味】 何の役にも立たないこと。 【語源・由来】 「杯水」は杯に一杯の水、ほんのわずかな水のこと。「車薪」は車一台分の薪のこと。杯一杯の水で、車一台分の薪が燃えてい...

「に」で始まる四字熟語

「に」で始まる四字熟語【四字熟語】 女人禁制 【読み方】 にょにんきんせい 【意味】 修行の妨げになるとして女人が寺や聖域山内に入ることを禁じたこと。 【典拠・出典】 - 女人禁制(にょにんきんせい)の使い方 女人禁制(にょにんきんせい)の例...

「な」で始まる四字熟語

「な」で始まる四字熟語【四字熟語】 内清外濁 【読み方】 ないせいがいだく 【意味】 内心は清潔さを保持しながら、うわべは汚れたさまを装い、俗世間とうまく妥協しながら生きていくこと。 【語源・由来】 乱世で身を保持する処世術。 【典拠・出典】...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 吐故納新 【読み方】 とこのうしん 【意味】 古いものを排除し、新しいものを取り入れること。 【語源・由来】 「吐故」は古いものを吐き出すこと。「納新」は新しいものを入れるという意味。 【典拠・出典】 『荘...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 頭髪上指 【読み方】 とうはつじょうし 【意味】 激怒して、髪の毛がさかだつこと。 【語源・由来】 「上指」は上を指すこと。 【典拠・出典】 『史記』「項羽紀」 【類義語】 ・怒髪衝天(どはつしょうてん) ...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 同声異俗 【読み方】 どうせいいぞく 【意味】 人は本性は同じでも後天的な教育や環境によって品行に差が生じるたとえ。 【語源・由来】 人は生まれたときの泣き声は同じようだが、大きくなると風俗や習慣が変わって...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 蹈常襲故 【読み方】 とうじょうしゅうこ 【意味】 今までのやり方を受け継いでそのとおりにしてゆくこと。 【語源・由来】 「蹈」はしたがう、守る。「襲」はうけつぐ、つぐという意味。「蹈襲」と略し、現在では「...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 刀山剣樹 【読み方】 とうざんけんじゅ 【意味】 残酷な刑罰のこと。 【語源・由来】 刀の山や、剣を葉とした樹の林を通らせる刑から、むごたらしい刑罰、酷刑を意味する。「刀山」は地獄にあるというつるぎの山。 ...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 刀光剣影 【読み方】 とうこうけんえい 【意味】 事態が緊迫して今にも戦いが起こりそうな雰囲気をいう。 【語源・由来】 刀がきらりとひかり、剣の影がちらつくという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一...

「と」で始まる四字熟語

「と」で始まる四字熟語【四字熟語】 桃園結義 【読み方】 とうえんけつぎ 【意味】 義兄弟の契りを結ぶこと。将来を期して深い結びつきをちかうたとえ。 【語源・由来】 中国三国時代、蜀の劉備・関羽・張飛が桃園で義兄弟の深いちぎりを結んだ故事によ...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 天地玄黄 【読み方】 てんちげんこう 【意味】 天は黒く、地は黄色であること。 【語源・由来】 「玄」は黒色という意味。『千字文』のはじめに「天地玄黄、宇宙洪荒」とある。 【典拠・出典】 『易経』「坤卦」 ...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 電光朝露 【読み方】 でんこうちょうろ 【意味】 ごく短い時間のたとえ。また、人生のはかないことのたとえ。 【語源・由来】 「電光」はいなづま、「朝露」は葉に宿る朝のつゆ。一瞬の光であり、日が昇れば消える命...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 天香国色 【読み方】 てんこうこくしょく 【意味】 すばらしい香りと国一番の美しさ。牡丹の別名。のちに美人の形容。 【語源・由来】 「国色朝(あした)に酒を酣(たのし)み、天香夜に衣を染む」より。 【典拠・...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 電光影裏 【読み方】 でんこうえいり 【意味】 人生ははかないものだが、悟りを得た人の魂は滅びることがないということ。 【語源・由来】 中国宋の僧祖元が元の兵に襲われて、首を斬られようとしたとき唱えた経文の...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 滴水成氷 【読み方】 てきすいせいひょう 【意味】 冬の厳しい寒さのこと。また極寒の地のこと。 【語源・由来】 滴りおちる水が、すぐ氷になるという意味から。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・滴水成凍(てき...

「て」で始まる四字熟語

「て」で始まる四字熟語【四字熟語】 低頭傾首 【読み方】 ていとうけいしゅ 【意味】 頭を低くして、身をつつしむこと。 【語源・由来】 「低頭」はこうべをたれること。「傾首」もこうべをかたむけるという意味。どちらも首を垂れ下げること。 【典拠...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈博絶麗 【読み方】 ちんぱくぜつれい 【意味】 文章などの意味や内容が深遠で広く表現が甚だ美しいこと。 【語源・由来】 「沈」は深いという意味。「絶」はこの上なく、非常にという意味。 【典拠・出典】 揚雄...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 朝観夕覧 【読み方】 ちょうかんせきらん 【意味】 朝に見て夕べにも見る。朝な夕なに見る。 【語源由来】 書画などを愛玩すること。 【典拠・出典】 『歴代名画記』 朝観夕覧(ちょうかんせきらん)の使い方 朝...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠勇義烈 【読み方】 ちゅうゆうぎれつ 【意味】 忠義で勇気があり、正義感が強くはげしいこと。 【典拠・出典】 - 忠勇義烈(ちゅうゆうぎれつ)の使い方 忠勇義烈(ちゅうゆうぎれつ)の例文 父さんは忠勇義烈...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠孝一致 【読み方】 ちゅうこういっち 【意味】 忠義と孝行はともに全うすることができること。また、天皇は日本国民という一大家族の家長であるという立場から、主君に忠節をつくすことと、親に孝行をつくすことが一...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 致知格物 【読み方】 ちちかくぶつ 【意味】 物事の本質をつきつめて理解し、知識を深めること。 【語源・由来】 「格」は至るという意味。「格物」は物事を究極までつきつめること。「致知」は知識を最高にまで深め...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知者不惑 【読み方】 ちしゃふわく 【意味】 本当に賢い人は、物事の道理をわきまえているので、判断を誤り迷うことはないということ。 【典拠・出典】 『論語』「子罕」 【類義語】 ・狐疑逡巡(こぎしゅんじゅん...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 短慮軽率 【読み方】 たんりょけいそつ 【意味】 思慮が足りず、軽はずみなこと。 【語源・由来】 「短慮」は考えが浅はかなこと。「軽率」は軽はずみという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・軽佻浮薄(け...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 端木辞金 【読み方】 たんぼくじきん 【意味】 納得のいかない金は受け取らないということ。「端木」は孔子の弟子の子貢の姓。「辞金」は金を受け取ることを辞退すること。「端木金を辞す」と訓読する。 【語源・由来...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 断髪文身 【読み方】 だんぱつぶんしん 【意味】 野蛮な風習のたとえ。 【語源・由来】 「断髪」は髪を短く切ること。「文身」は刺青、いれずみのこと。 【典拠・出典】 『荘子』「逍遥遊」 断髪文身(だんぱつぶ...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 談言微中 【読み方】 だんげんびちゅう 【意味】 ものごとをはっきり言わず、それとなく人の弱みや急所をつくような話しぶりのこと。 【典拠・出典】 『史記』「滑稽伝・論賛」 談言微中(だんげんびちゅう)の使い...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 弾丸黒子 【読み方】 だんがんこくし 【意味】 きわめて狭い土地のたとえ。 【語源・由来】 「弾丸」は小鳥をとるはじき玉。「黒子」はほくろ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・弾丸之地(だんがんのち) ・黒...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 弾丸雨注 【読み方】 だんがんうちゅう 【意味】 雨が降り注ぐように激しく弾丸が飛んでくること。 【典拠・出典】 - 弾丸雨注(だんがんうちゅう)の使い方 弾丸雨注(だんがんうちゅう)の例文 東京大空襲では...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 多事多端 【読み方】 たじたたん 【意味】 仕事が多くて非常に忙しいこと。 【語源・由来】 「多事」は仕事が多いこと。「多端」は忙しいさまをいう。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・多事多忙(たじたぼう) ...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 度徳量力 【読み方】 たくとくりょうりき 【意味】 自分の信望と力量の有無を考えはかること。 【語源・由来】 「度」と「量」はともに、はかるということ。徳をはかり、力をはかるという意味から、身のほどを知るこ...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大惑不解 【読み方】 たいわくふかい 【意味】 自分の心の惑いがわかっていない者は一生の間真理を悟ることができない。また、いろいろ疑い迷って、疑問がなかなか解けないこと。 【語源・由来】 「大惑」は自分の心...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大味必淡 【読み方】 たいみひったん 【意味】 淡白なものこそ真にすぐれており、よく好まれるものだということ。 【語源・由来】 「大味」はすぐれた味の食べもののこと。ほんとうにうまい食べ物は、必ず味が淡白だ...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大驚失色 【読み方】 たいきょうしっしょく 【意味】 たいそう驚き恐れ顔色を失う。 【語源・由来】 「大驚」は大いに驚くという意味だが、単に驚くだけでなく驚愕すること。「失色」は顔色をなくす、顔色が青ざめる...

「た」で始まる四字熟語

「た」で始まる四字熟語【四字熟語】 大隠朝市 【読み方】 たいいんちょうし 【意味】 真の隠遁者は山中などにいるのではなく、一見一般の人と変わらない生活をしているものだということ。 【語源・由来】 「大隠」は真に悟りを得た隠者のこと。「朝市」...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 即決即断 【読み方】 そっけつそくだん 【意味】 間をおかず判断すること。 【語源・由来】 「決断」に「即(すぐに)」を添えた語。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・短期決戦(たんきけっせん) ・即断即決(...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 属毛離裏 【読み方】 ぞくもうりり 【意味】 子と父母との深いつながりのこと。 【語源・由来】 「毛に属せざらんや、裏(うち)に離(つ)かざらんや」。「属」と「離」はともに、つらなる、つながるという意味。「...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 石破天驚 【読み方】 せきはてんきょう 【意味】 このうえなく音楽が巧妙なこと。また、詩文が非常に奇抜ですぐれていること。 【語源・由来】 石が破れ、天がびっくりするほど巧妙であるという意味。 【典拠・出典...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 雪裏清香 【読み方】 せつりせいこう 【意味】 梅のこと。 【語源・由来】 雪の中にほのかなにおいを漂わせるという意味。梅は百花にさきがけて雪をしのいで咲くのでいう。「雪裏」は雪の降る中、まら雪の積もった中...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 是非善悪 【読み方】 ぜひぜんあく 【意味】 物事のよしあし。 【語源・由来】 「是非」は正しいことと正しくないこと。「善悪」はよいことと悪いこと。是と非、善と悪の対意の言葉を重ねて、すべての事物の判断の基...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千慮一得 【読み方】 せんりょのいっとく 【意味】 愚者の考えの中に一つくらいはよいものがある。 【語源・由来】 「千慮」は多くの考え。 【典拠・出典】 『史記』「淮陰侯伝」 【類義語】 ・愚者一得(ぐしゃ...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 即時一杯 【読み方】 そくじいっぱい 【意味】 後の大きな利益や喜びより、たとえ小さくても今のそれの方がいいということ。 【語源・由来】 「即時一杯の酒」の略。その時すぐ一杯の酒が貴重だということから。後世...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 草木皆兵 【読み方】 そうもくかいへい 【意味】 相手の勢いなどに恐れおののくあまり、何でもないものに対しても、自分の敵であるかのようにひどく恐れ、怯えること。 【語源・由来】 恐怖のあまり、草や木まで敵兵...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 送故迎新 【読み方】 そうこげいしん 【意味】 前任者を送り、新任の人を迎えること。 【語源・由来】 「故」は古いという意味。古いものを送り、新しいものを迎えるということから。 【典拠・出典】 『漢書』「王...

「そ」で始まる四字熟語

「そ」で始まる四字熟語【四字熟語】 草行露宿 【読み方】 そうこうろしゅく 【意味】 草の生い茂った野原を分けて進み、野宿をしながら旅をすること。 【典拠・出典】 『晋書』「謝玄伝」 草行露宿(そうこうろしゅく)の使い方 草行露宿(そうこうろ...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千慮一失 【読み方】 せんりょのいっしつ 【意味】 どんなに賢い者にも多くの考えの中には一つぐらい誤りがある。また、十分に用意しても思いがけない失敗があること。 【典拠・出典】 『史記』「淮陰侯伝」 【類義...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 先難後獲 【読み方】 せんなんこうかく 【意味】 難事を先にして利益を後回しにする意。まず人のために困難なことを行って、自分の利益になることは後回しにすること。また、はじめに難事を行えば、後でその利益を得ら...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 前程万里 【読み方】 ぜんていばんり 【意味】 これからの道のりが非常に遠いこと。また、将来の可能性や希望が大きいこと。前途有為なこと。 【語源・由来】 「前程」は行く先の道のり・前途のこと。「万里」は遠大...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千村万落 【読み方】 せんそんばんらく 【意味】 多くの村落。多数の村ざとをいう。 【語源・由来】 「村落」をわけて、数が多いことを表す「千万」を付けた言葉。 【典拠・出典】 杜甫「兵車行」 千村万落(せん...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千状万態 【読み方】 せんじょうばんたい 【意味】 いろいろ、さまざまな様子。 【語源・由来】 欧州用「千」「万」は数の多いことを表す。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・千姿万態(せんしばんたい) 千状万...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千乗万騎 【読み方】 せんじょうばんき 【意味】 非常に多数の車と騎馬のこと。 【語源・由来】 「千乗」は千の兵車。「乗」は車を数える単位。周代では、天子は兵車万乗(一万台)、諸侯は兵車千乗(一千台)を出し...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 千秋万古 【読み方】 せんしゅうばんこ 【意味】 永遠の歳月。 【語源・由来】 「千秋」は千年、「万古」は万年という意味。非常に長い年月のことをいう。「万古」から過去の年月と考えがちだが、本来、後の世までの...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 扇影衣香 【読み方】 せんえいいこう 【意味】 貴婦人が多く寄り集うさま。 【語源・由来】 手に持つ扇子の影と、きらびやかな衣装の芳香という意味から。高貴な身分の女性たちの会合の様子を形容したもの。 【典拠...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 是非曲直 【読み方】 ぜひきょくちょく 【意味】 物事の善悪・正不正のこと。 【語源・由来】 正しいこと(是)と、正しくないこと(非)、曲がっていること(曲)と、まっすぐなこと(直)の四つを詰めたもの。 【...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 切歯腐心 【読み方】 せっしふしん 【意味】 非常に激しく怒ること。 【語源・由来】 切歯し心をなやますこと。「切歯」は歯ぎしりをする、歯をくいしばる、激しく怒り残念がること。 【典拠・出典】 『史記』「刺...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 積羽沈舟 【読み方】 せきうちんしゅう 【意味】 小さなものでもたくさん集まれば大きな力になるということ。 【語源・由来】 羽毛のような軽いものでもたくさん積むと、舟を沈めてしまうほどの重さになるという意味...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 世外桃源 【読み方】 せがいとうげん 【意味】 俗世間から離れた別天地、理想郷のこと。 【語源・由来】 武陵の漁師が、川をさかのぼって桃林に入って行き、洞穴を抜けたところに、美しく桃の花が咲き乱れる理想郷を...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 生離死別 【読み方】 せいりしべつ 【意味】 このうえなく悲痛な別れ。生きながら離ればなれになることと死んで永遠に別れること。 【語源・由来】 「生離」は生き別れのこと。「死別」は死によって永久に別れてしま...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 精疲力尽 【読み方】 せいひりきじん 【意味】 つかれはてること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・疲労困憊(ひろうこんぱい) 精疲力尽(せいひりきじん)の使い方 精疲力尽(せいひりきじん)の例文 徹夜で...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 青銭万選 【読み方】 せいせんばんせん 【意味】 すぐれた文章のたとえ。 【語源・由来】 青銅製の銭は一万回選び出しても他と間違えられることがないように、何度試験を受けても必ず合格するようなすばらしい文をい...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 青史汗簡 【読み方】 せいしかんかん 【意味】 歴史書のこと。 【語源・由来】 「青史」は歴史のこと。「汗簡」は油を抜いた竹の札で、文書・書物のこと。昔、紙がまだなかったころ、青竹を火であぶり青みと油(汗)...

「せ」で始まる四字熟語

「せ」で始まる四字熟語【四字熟語】 誠歓誠喜 【読み方】 せいかんせいき 【意味】 まことに喜ばしい。 【語源・由来】 臣下が天子に奉る書に用いる言葉。「歓喜」にそれぞれ「誠」を重ねて至上の喜びの意味を表す。 【典拠・出典】 『後漢書』「劉盆...

「す」で始まる四字熟語

「す」で始まる四字熟語【四字熟語】 寸歩不離 【読み方】 すんぽふり 【意味】 すぐそばにいること。また、関係が非常に密接であること。 【語源・由来】 「寸歩」はごくわずかな歩みのこと。一歩もないくらいしか離れることなく、くっついているさまを...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人面桃花 【読み方】 じんめんとうか 【意味】 美人の顔と桃の花。かつて美人と出会った場所に行っても、今はもう会えないという場合にいう言葉。また、内心で思いながら会うことのできない女性をいう。 【語源・由来...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人面獣身 【読み方】 じんめんじゅうしん 【意味】 顔は人間で身体は獣。妖怪を形容する語。 【語源・由来】 「人面」は人の顔。「獣身」はけだもののからだ。 【典拠・出典】 『史記』「五帝紀・注」 人面獣身(...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尽忠報国 【読み方】 じんちゅうほうこく 【意味】 忠義を尽くして国の恩に報いること。 【語源・由来】 「尽忠」は君主や国家に忠誠心を尽くすこと。「報国」は国の恩に報いるという意味。 中国宋の岳飛は忠誠心に...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身体髪膚 【読み方】 しんたいはっぷ 【意味】 からだ全体のこと。 【語源・由来】 からだと髪の毛と皮膚で、からだ全体をいう。父母から受けついだ大切なものの意味がこめられている。 【典拠・出典】 『孝経』「...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尽善尽美 【読み方】 じんぜんじんび 【意味】 完璧で欠けるものがないこと。 【語源・由来】 りっぱさと美しさをきわめているという意味から。 【典拠・出典】 『論語』「八佾」 【類義語】 ・完全無欠(かんぜ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 諸法無我 【読み方】 しょほうむが 【意味】 いかなる存在も不変の本質を有しないという仏教の根本思想。宇宙間に存在する有形・無形のすべての事物や現象は我(生滅変化を離れた永遠不滅の存在とされるもの)ではない...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 新鬼故鬼 【読み方】 しんきこき 【意味】 新たに死んで霊魂となったものと昔からの霊魂。 【語源・由来】 「鬼」は霊魂という意味。 【典拠・出典】 『春秋左氏伝』「文公二年」 新鬼故鬼(しんきこき)の使い方...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身軽言微 【読み方】 しんけいげんび 【意味】 身分が低くて、言うことが人に重んじられないこと。 【語源・由来】 「微」は卑しいという意味。身分が卑しくて、言葉が軽んじられるという意味。 【典拠・出典】 『...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神色自若 【読み方】 しんしょくじじゃく 【意味】 落ち着いて顔色一つ変えないさま。 【語源・由来】 「神色」は精神と顔色。「自若」は物事にあわてず落ち着いているさま。 【典拠・出典】 『晋書』「王戎伝」 ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尋章摘句 【読み方】 じんしょうてきく 【意味】 こまかいところに気をとられ、大局的なものの見方ができないこと。 【語源・由来】 「尋章」は一章のことを考えるという意味。「摘句」は一句を取り出すこと。文章や...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尋常一様 【読み方】 じんじょういちよう 【意味】 他と変わりなく、ごくあたりまえなさま。 【語源・由来】 「尋常」はあたりまえ、「一様」は行動・状態などが他と変わらないこと。 【典拠・出典】 - 尋常一様...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 慎始敬終 【読み方】 しんしけいしゅう 【意味】 物事を始めから終わりまで気を引き締めてやりとおすこと。また、物事をするには始めと終わりが肝心だということ。 【語源・由来】 「慎」も「敬」も注意深く行う意。...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 上援下推 【読み方】 じょうえんかすい 【意味】 適任者として上から引き立てられ、下からも推されること。 【語源・由来】 「援」は引き上げること。「推」はすすめる、おすという意味。 【典拠・出典】 『易経』...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 手舞足踏 【読み方】 しゅぶそくとう 【意味】 うれしくて思わず小躍りすることのたとえ。躍り上がって大喜びすることの形容。両手で舞い、両足で飛び跳ねるという意味。 【典拠・出典】 『詩経』「周南・関雎・大序...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 出将入相 【読み方】 しゅっしょうにゅうしょう 【意味】 文武の才を兼ね備えた人物のたとえ。朝廷から出れば将軍として軍を指揮し、朝廷の中にいれば宰相として力を発揮する。 【典拠・出典】 『旧唐書』「李徳裕伝...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 熟思黙想 【読み方】 じゅくしもくそう 【意味】 物事を沈黙してじっくりと考えること。 【語源・由来】 「熟思」はよくよく考えること。「黙想」はだまって思いにふけるという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 十年一剣 【読み方】 じゅうねんいっけん 【意味】 長年武芸の修養をつんで、力を発揮する機会を待つこと。 【語源・由来】 十年の間、一ふりの剣を磨き続けるという意味から。 【典拠・出典】 賈島「剣客」 十年...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 舟中敵国 【読み方】 しゅうちゅうてきこく 【意味】 自分の味方だと思っていた側近や親近者がそむき離れるたとえ。味方でも敵になることがあるということ。 【語源・由来】 同じ舟に乗っている者は利害が同じである...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 衆口一致 【読み方】 しゅうこういっち 【意味】 全員の言うことがぴったり合うこと。 【語源・由来】 「衆口」は多くの人の口から出る言葉・多くの人の評判のこと。「一致」は全体が一つになるという意味。 【典拠...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秀外恵中 【読み方】 しゅうがいけいちゅう 【意味】 容姿が美しく心もやさしいこと。また、外見が立派で心もさといこと。女性についていう語。 【語源・由来】 「秀外」は外にあらわれた容貌が美しいこと。「恵中」...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 七珍万宝 【読み方】 しっちんまんぽう 【意味】 多くの宝物のこと。 【語源・由来】 「七珍」は仏教語で金、銀、瑠璃、硨磲、瑪瑙、玻璃、珊瑚の七種の宝石(但し、経典によって多少の違いがある)。「万宝」はあら...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 実事求是 【読み方】 じつじきゅうぜ 【意味】 事実の実証にもとづいて物事の真理を追求すること。 【語源・由来】 「実事」はほんとうのこと・事実、「求是」はまこと・真実を求めるという意味。 【典拠・出典】 ...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 詩腸鼓吹 【読み方】 しちょうのこすい 【意味】 詩を作る情をかきたてるうぐいすの声をいう。 【語源・由来】 「詩腸」は詩を作る情。「鼓吹」は太鼓や笛を鳴らすという意味から勢いづける、鼓舞するという意味。中...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四書五経 【読み方】 ししょごきょう 【意味】 聖人や賢人の言行や教えなどを記した儒教の聖典。 【語源・由来】 「四書」は大学、中庸、論語、孟子。「五経」は易経、詩経、書経、礼記、春秋をいう。五経については...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 耳熟能詳 【読み方】 じじゅくのうしょう 【意味】 何度も繰り返して耳で聞いていると、詳しく説明できるようになる。また、物事を知りつくしていること。 【語源・由来】 「耳熟」は耳になれていること。「能詳」は...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四十不惑 【読み方】 しじゅうふわく 【意味】 人は、四十歳になると、自分の生きてきた道に自信を持ち、あれこれ迷わなくなるということ。 【語源・由来】 自分の学問に自信をもち、自分の向かう方向が妥当であると...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四荒八極 【読み方】 しこうはっきょく 【意味】 世界の隅々まで。世界のあらゆる場所のこと。 【語源・由来】 「四荒」は四方の果てのえびすの住む地。「八極」は八方の遠方の地。 【典拠・出典】 白居易「新楽府...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 色即是空 【読み方】 しきそくぜくう 【意味】 万物の本質は空である。仏教で、現世に存在する形あるもの物質的なものはすべて実体ではなく空であり、無であるという教え。 【語源・由来】 「色」は人間が知覚できる...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 子為父隠 【読み方】 しいふいん 【意味】 お互いに悪いところがあってもそれを隠し、かばいあうことが父と子の正しい道であるということ。 【典拠・出典】 『論語』「子路」より。 【類義語】 ・父為子隠(ふいし...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三老五更 【読み方】 さんろうごこう 【意味】 中国、周代に、天子が父兄の礼をもって養った長老のこと。 【語源・由来】 「三老」も「五更」も長老の称。周代に老年で退職した人で有徳の士は天子から父兄の礼をもっ...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山中暦日 【読み方】 さんちゅうれきじつ 【意味】 俗世を離れて悠々と暮らすこと。 【語源・由来】 人里離れた山中に暮らせば月日の経つのも忘れるという意味。「暦日」はこよみのこと。「山中暦日無し」を略した言...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三舎退避 【読み方】 さんしゃたいひ 【意味】 相手にとてもかなわないと思って遠慮する、恐れ避けること。 【語源・由来】 「舎」は軍隊の一日の行程で、一舎は三十里(当時の一里は四〇五メートル。三十里は訳十二...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三軍暴骨 【読み方】 さんぐんばくこつ 【意味】 大軍が戦争に大敗し、数多くの兵士が死ぬこと。戦いの激しさや悲惨さをいう。 【語源・由来】 「三軍」は周代に、一軍を一万二千五百人と決め、諸侯の大国は三万七千...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 山簡倒載 【読み方】 さんかんとうさい 【意味】 酒浸りの人。 【語源・由来】 『蒙求』「山簡倒載」、『瀬説新語』「任誕」より。「山簡」は晋の人で温雅な性質であり、征南将軍になった。山濤の子。「倒載」は車に...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 祭政一致 【読み方】 さいせいいっち 【意味】 神を祭ることと政治は一体であるという考え。または、そのような政治形態のこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・政教一致(せいきょういっち) 【対義語】 ・祭...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 歳寒三友 【読み方】 さいかんさんゆう 【意味】 冬に友とすべき三つの植物、松と竹と梅。 【語源・由来】 「歳寒」は寒い季節、冬のこと。また、乱世・逆境のたとえ。松と竹は冬にも緑を失わず、梅は香り高い花を咲...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 刻露清秀 【読み方】 こくろせいしゅう 【意味】 すがすがしい秋の景色のたとえ。 【語源・由来】 「刻露」は秋になって、木の葉が落ち、山の姿がきびしくあらわれること。「清秀」は清くて秀麗なさま。 【典拠・出...

「さ」で始まる四字熟語

「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 歳月不待 【読み方】 さいげつふたい 【意味】 時間は、あっという間に過ぎ去ってしまい、人の都合などかかわりないものだということ。年月は、無情に過ぎて行き、待ってはくれないという意味。 【典拠・出典】 陶潜...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 国色天香 【読み方】 こくしょくてんこう 【意味】 すばらしい香りと国一番の美しさ。牡丹の別名。のちに、美人の形容。 【語源・由来】 「天香」は天から下る香り、非常によい香りのこと。「国色」は国の中にあるも...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 刻舟求剣 【読み方】 こくしゅうきゅうけん 【意味】 時勢の推移を知らず、古い考えや習慣を固守する愚かさのたとえ。 【語源・由来】 中国の春秋時代、楚の人が舟で川を渡っているときに水中に剣を落とし、あとで探...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 失笑噴飯 【読み方】 しっしょうふんぱん 【意味】 あまりのおかしさを押さえきれずに、食べている飯を噴き出して笑ってしまうこと。また、その飯のこと。 【語源・由来】 「噴飯」は食べている飯を噴き出すこと。 ...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 項背相望 【読み方】 こうはいそうぼう 【意味】 人の往来がはげしいことの形容。 【語源・由来】 「項背」は背中と首筋のこと。「相望」はお互いに見ること。 【典拠・出典】 『後漢書』「左雄伝」 項背相望(こ...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 口中雌黄 【読み方】 こうちゅうのしおう 【意味】 一度口にしたことをすぐに取り消して訂正するたとえ。転じてでまかせをいうこと。 【語源・由来】 「雌黄」は黄色の顔料のこと。昔の中国の紙は黄色だったので、誤...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 高談雄弁 【読み方】 こうだんゆうべん 【意味】 声高に談論すること。とうとうと議論すること。 【語源・由来】 「高談」は盛んに談論をすること。「雄弁」は力強く説得力のある弁舌のこと。 【典拠・出典】 杜甫...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 攻城野戦 【読み方】 こうじょうやせん 【意味】 野原や平地で戦闘をして、城を攻めること。最前線で奮闘すること。 【語源・由来】 「攻城」は敵の城やとりでを攻めること。「野戦」は野原で戦うこと。 【典拠・出...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 向上機縁 【読み方】 こうじょうのきえん 【意味】 天に昇る機会。 【語源・由来】 「向上」は天に向かうという意味から、昇天するという意味。「機縁」は機会、おりという意味。 【典拠・出典】 『桃花扇』「入道...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 光彩陸離 【読み方】 こうさいりくり 【意味】 光が乱れ輝き、まばゆいばかりに美しいさま。または、物事が、他を圧してすばらしい様子。 【語源・由来】 「光彩」は美しく輝く光。また、鮮やかないろどり。美人の形...

「こ」で始まる四字熟語

「こ」で始まる四字熟語【四字熟語】 香囲粉陣 【読み方】 こういふんじん 【意味】 たくさんの美人に囲まれるたとえ。 【語源・由来】 香の囲いと、おしろいの列の意味から。 【典拠・出典】 - 香囲粉陣(こういふんじん)の使い方 香囲粉陣(こう...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 言文一致 【読み方】 げんぶんいっち 【意味】 日常用いている話し言葉によって文章を書くこと。また、特に明治時代を中心に行われた文体の改革運動をいう。明治初期に文学界では二葉亭四迷、山田美妙、尾崎紅葉らが小...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 堅白同異 【読み方】 けんぱくどうい 【意味】 まったく矛盾することを無理やりこじつけることのたとえ。詭弁を弄することのたとえ。 【語源・由来】 中国戦国時代、趙の公孫竜は「堅くて白い石は、目で見ると白いこ...

「いつも」の四字熟語一覧

「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 言笑自若 【読み方】 げんしょうじじゃく 【意味】 どのようなことがあっても、平然としているたとえ。 【語源・由来】 中国三国時代、蜀の武将の関羽は、かつて肘に受けた流れ矢の毒が骨にまわって、雨が降ると骨が...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 元軽白俗 【読み方】 げんけいはくぞく 【意味】 唐の時代の詩風は軽薄で卑俗であるということ。 【典拠・出典】 蘇軾「祭柳子玉文」 元軽白俗(げんけいはくぞく)の使い方 元軽白俗(げんけいはくぞく)の例文 ...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 兼愛無私 【読み方】 けんあいむし 【意味】 自他の区別なく、広く人を愛して区別がないこと。中国戦国時代の墨子の思想。 【典拠・出典】 『荘子』「天道」 【類義語】 ・一視同仁(いっしどうじん) ・怨親平等...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 兼愛交利 【読み方】 けんあいこうり 【意味】 人を区別なく広く愛し、互いに利益を与え合うこと。中国戦国時代の墨子の思想。 【語源・由来】 「兼愛」は区別なく愛すること。博愛。孔子など儒家の説く仁愛を、差別...

「け」で始まる四字熟語

「け」で始まる四字熟語【四字熟語】 傾国美女 【読み方】 けいこくのびじょ 【意味】 絶世の美女のこと。 【語源・由来】 「傾国」は、国を傾けること。君主の心をまどわし、その色香に溺れて国政を忘れてしまうほどの美女という意から。 【典拠・出典...

「いろいろな動作」の四字熟語一覧

「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 形影相同 【読み方】 けいえいそうどう 【意味】 心の善悪がその行動にあらわれること。体が曲がれば影も曲がり、体がまっすぐになれば影もまっすぐになるように、 【語源・由来】 「形」と「影」はいつも同じである...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 君子万年 【読み方】 くんしばんねん 【意味】 君子(徳の高い人)長寿であること。または長寿を祈る語。 【語源・由来】 「君子」は徳の高い人、人格者のこと。「万年」は一万年のことで、長い年月のたとえ。 【典...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 君子三戒 【読み方】 くんしのさんかい 【意味】 君子がつつしまなければいけない三つの戒めのこと。君子たる者は若いときは色欲を戒め、壮年時代には人と争うことを戒め、年取ってからは欲深にならないように戒めなけ...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 空即是色 【読み方】 くうそくぜしき 【意味】 固定的な実体がなく空(くう)であることで、はじめて現象界の万物が成立するということ。万物の真の姿は実体がなく空だが、その空は一方的にすべてを否定する虚無ではな...

「く」で始まる四字熟語

「く」で始まる四字熟語【四字熟語】 空空寂寂 【読み方】 くうくうじゃくじゃく 【意味】 空虚で静寂なさま。執着や煩悩を除いた静かな心の境地。無心。転じて、何もなく静かなさま。また、思慮や分別のないさま。 【典拠・出典】 - 空空寂寂(くうく...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 金声玉振 【読み方】 きんせいぎょくしん 【意味】 才知や人徳が調和して、よく備わっているたとえ。すぐれた人物として大成することをいう。本来、鐘を鳴らして音楽を始め、磬を打って音楽をまとめ収束する意。 【語...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 金谷酒数 【読み方】 きんこくのしゅすう 【意味】 詩を作れない者に対して、罰として飲ませる酒のこと。 【故事】 中国の西晋の石崇が、別荘の金谷園で開いた宴会で、詩を作れなかった人に罰として酒を飲ませたとい...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 曲折浮沈 【読み方】 きょくせつふちん 【意味】 道や川などが曲がりくねること。また、種々込み入っていて複雑なこと。事情が込み入っていて解決に手間どること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・紆余曲折(うよ...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 教外別伝 【読み方】 きょうげべつでん 【意味】 悟りとは言葉や文字によるものではなく、直に心へと伝えるものであるということ。 経典などから得られる文字の上での教えとは別に、直接心に伝導せしめること。 【語...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 吸風飲露 【読み方】 きゅうふういんろ 【意味】 仙人などの清浄な暮らしのこと。人間の食べている五穀を食べずに、風を吸い露を飲んで生活する意から。 【語源・由来】 食べ物を食べず、風を吸って、露だけを飲んで...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥尽弓蔵 【読み方】 ちょうじんきゅうぞう 【意味】 目的が達せられた後には、それまで重用されていた者が捨てられるということのたとえ。 【語源・由来】 鳥を射尽くしてしまうと、不必要となった弓がしまわれてし...

「ち」で始まる四字熟語

「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥語花香 【読み方】 ちょうごかこう 【意味】 春ののどかな情景、風物のこと。 【語源・由来】 鳥の鳴き声と花の香りの意から。 【典拠・出典】 呂本中「庵居」 【類義語】 ・桃紅柳緑(とうこうりゅうりょく)...

「し」で始まる四字熟語

「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四鳥別離 【読み方】 しちょうべつり 【意味】 親子の悲しい別れ。巣立つ四羽のひな鳥を見送る親鳥の別れの悲しみの意から。「四鳥」は四羽のひな鳥。 【語源・由来】 孔子が早朝に悲鳴のような泣き声を聞き、高弟の...

「は」で始まる四字熟語

「は」で始まる四字熟語【四字熟語】 売剣買牛 【読み方】 ばいけんばいぎゅう 【意味】 戦争をやめ、武器を売り農業に力を尽くして活発にすること。 【語源・由来】 中国前漢時代、勃海ぼっかいの長官龔遂きょうすいは盗賊を平定し、人民に倹約と農業を...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 貴種流離 【読み方】 きしゅりゅうり 【意味】 尊い身分の人が故郷から遠く離れた他郷をさすらい、さまざまな苦難や試練を体験した上で帰国すること。 【語源・由来】 民俗学者の折口信夫によって生まれた物語の類型...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 鬼出電入 【読み方】 きしゅつでんにゅう 【意味】 目にもとまらぬ動き。予期できぬ所に急に現れたり姿を消したりすること。 【語源・由来】 鬼神のように自在で、稲妻のように速く出没するという意味から。 【典拠...

漢検4級の四字熟語一覧

漢検4級の四字熟語一覧【四字熟語】 奇策妙計 【読み方】 きさくみょうけい 【意味】 人の意表をつくような、奇抜ですぐれたはかりごとのこと。「奇策」は人が思いつかない奇妙な策のこと。「妙計」はすぐれた計略のこと。 【類義語】 ・妙計奇策(みょ...

「き」で始まる四字熟語

「き」で始まる四字熟語【四字熟語】 旗鼓堂堂 【読み方】 きこどうどう 【意味】 軍隊が整然として勢いや威厳のあるさま。転じて、一般に隊列をなして行進するさまなどの形容にも用いる。また、文筆の勢いの盛んな形容。 【語源由来】 「旗鼓」は旗と太...